يؤسس السمرى لمبارزة فردية جسورة بينه وبين التصورات القديمة التى تميّز الحضارات العريقة كالحضارة المصرية القديمة والحضارة العربية الإسلامية، وهى مبارزة ممتدة بدأت بنقد التصورات القديمة عن الموت المؤرق والمناوئ للحياة والمفسد لنشوة الميلاد والمهدد لدفقات الفرح المتوالية، ثم عرّجت على الجدل مع الإبداع المتتابع عبر العصور الذى استقر ليصبح عندنا فنا قائما بذاته تحت مسمى فن المراثي، إلى أن انتهت بالاشتباك مع الممارسات الأبوية اليومية التى انطوت على الخوف من الإعلان عن الابتهاج بالميلاد بوازع من قلق موروث متراكم منذ فجر البشرية البعيد، وحتى يومنا الراهن.

حاول السمرى أن يستقرئ لحظة الميلاد بكل ما فيها من بلاغة نادرة منسية ليجعلنا نرى العالم بعين أب يحتضن الإحساس بطزاجة الأبوة ليعيد إيمانه بالأشياء من جديد، وليصل إلى ما بعد الوجود بأجمل ما فى الوجود عبر القبض على الشعور الأبوى البكر الرهيف الذى يتجلى فى الكتاب بحسبانه امتدادا للشعور الإلهى بالرحمة والمسئولية، وقد جعل السمرى من لحظة الميلاد لحظة مركبة عميقة تتصادى مع لحظة الإبداع الأولى ولحظة الخلق الأولى بحيث تتلاقى الذات الأبوية الكاتبة مع دلالات الهجرات الدينية القديمة التى كانت تنطوى على معنى التجدد عبر ثنائية الموت والميلاد، بدلالتهما الرمزية ليغدو الموت فناء عن كل الصفات الذميمة والتصورات المطروقة، ويغدو الميلاد اكتسابا لكل الأحاسيس المتجددة وكل المعارف المبتكرة، وكأن الميلاد / الهجرة إعلان عن موت الروح الثقيلة وانبثاق الروح الخفيفة القادرة على جسارة المواجهة وبراعة الاستباق وشهوة التأسيس الممتلئ بالقبض على اليقين.

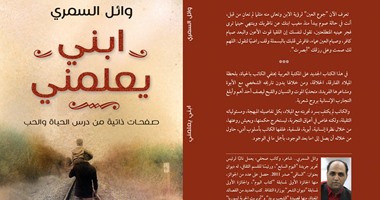

لا عجب إذن أن نرى تجليات لرؤى مغايرة تتخذ تيمات أسلوبية متنوعة بدءا من العنوان الذى يخاتل القارئ ويستفز هدوءه المستقر، إذ يبدو للوهلة الأولى كأنه قلب للحقائق وتلاعب لغوى بالدلالات "ابنى يعلمني" بدلا من "ابنى أعلمه" الذى يؤشر على الوصاية الأبوية المعلومة من طبيعة العلاقة ومن التراتب الزمنى وأسبقية الوجود فى العالم بالضرورة. لكن دلالة العنوان لا تقتصر على تلك العلاقة الضدية المباغتة بقدر ما تكشف بعمق عن رهافة الاختيار وتنطوى على ثنائية زهو الامتلاك ومفعولية التعلّم واستمراره فى آن عبر دلالة ياء الملكية (ابني) التى تشى بغبطة الأب ومباهاته الممتدة بلا نهائية يحاكيها صوتيا حرف المد المنبسط (الياء) ودلالة ياء المتكلم التى تشغل مساحة المفعولية فى التركيب (يعلمني) بفعلها المضارع فى ايمائه إلى تجدد المعرفة واستحضار صورة التّعلم، وفاعلها المضمر (هو) العائد على الابن، ليكشف عن دائرية مغلقة (ابنى يعلمنى ابني) تؤشر على فكرة ديمومة التعلم وسرمديتها وعاطفة تباهى الاب ومحبته.

وقد جاء متن الكتاب مساوقا لعنوانه وتآزرت الأساليب والرؤى والتصورات لتصنع نسيجا بالغ الخصوصية، يستطيع القارئ الحصيف أن يتبع خيوطه المائزة ليربطها بالرؤية الكلية فى الكتاب ويمكننا أن نشير إلى تقنية التناص التى وظفها السمرى بمهارة فائقة سواء فى العناوين الفرعية لبعض فصول الكتاب أو فى متن الكتاب ذاته ليعيد من خلالها تأويل المفاهيم المستقرة ويؤسس لرؤاه الجديدة كما نرى فى قوله (الناس نيام فإذا انجبوا انتبهوا) و (اللهم لك صمت وعلى رزقك أبصرت) و(فى مرآة الابن ما لا عين رأت) إن مثل هذه التناصات والتعبيرات الجديدة تتآلف وتتوازى مع تفعيل السمرى للحواس المختلفة والاحتفاء ببكارتها الآسرة وكأن دعوته المضمرة لإعادة إنتاج العالم والاحتفاء بميلاد المعرفة الحسية بكل طزاجتها وعنفوانها الأول لتنهض بديلا للمعرفة السابقة المتكلسة التى فقدت حرارتها وقدرتها على الإدهاش وطاقتها على التجاوب مع الأحاسيس الجديدة التى بدأت تتخلّق تحت قشرة الميلاد وبكارة الروح الأبوية. وفى هذا الإطار نستطيع أن نتفحص التأملات المرهفة لدى السمرى فى فعل "الطبطبة" وربطه بدقات القلب المتتابعة وتأملاته فى لغة الجسد وإشاراته النابضة إلى فاعلية النظر والتضرع بالصمت وقراءته الملهمة لأثر الموسيقى وربطها بالإنسانية والفطرة والإفصاح عن قوتها الناعمة التى تفوق سطوة الكلمات، وربط اكتمال حاسة السمع باكتمال نمو القلب لدى الجنين.

إن هذه الحواس فى ثوبها التأملى الذاتى الجديد ستتحول فى وعى السمرى لتصبح حاضنة لنسق القيم المتعلَّمة والمتلقَّنة من (الوليد /الوليّ) إلى (الأب/المريد) لنشعر معه بالراحة العميقة والصفاء الناصع والابتسامة الصافية والعودة إلى الزمان المفتقد لنتهجى معه مبادئ فضيلة التسامح وملامح الرحمة الأبوية التى تمسى امتدادا وقبسا من الرحمة الإلهية، ونشترك معه فى تأويله العميق لمفهوم الأم حين رأى أنّ الأم ليست فقط هى الحامية والمربية والمعلمة، لكنّها القائدة لرحلة البشريّة إلى الحياة وبقعة الضوء الكاشفة لظلام الكهف ويد الله التى تحمى وتهدهد وتطعم وتذود. ونبتسم لتأويله الطريف لفكرة فائض الخوف التى تفسر التطور الحضارى برمته حين رأى أنّ الدافع إلى بناء الإنسانيّة هو فائض الخوف فلا نستطيع النظر إلى رسوم الإنسان الأول أو الحضارات القديمة، أو حضارة المجتمع الإنسانى الحديث دون النظر إلى الخوف الكائن وراءها، فالخوف من المرض أدّى إلى ابتكار الدواء، والخوف من هجوم الحيوانات والبشر أدى إلى ابتكار الأسلحة، والخوف من الفناء أدى إلى النقش على الجدران، والخوف من الوحدة أدى إلى الإنجاب، والخوف على الابن أدى إلى استمرار الحياة. ونعجب لجرأته اللافتة فى مخالفة فيلسوف بحجم "جدامر" فى فكرة فائض النشاط التى يقول فيها إنه لم يكن أمام الإنسان بعد أن شبع وسكن ولبس إلا أن يبتكر ويخلق ويؤسس حضارته الإنسانيّة لوجود فائض فى نشاطه يجب عليه استهلاكه.

أجل إنها الروح الخفيفة التى انبعثت داخل الكاتب بميلاد ابنه الأب وألهمته إشراقات المعرفة وجسارة التعبير عن العاطفة، وأعادته إلى شعريته المفتقدة وتعبيراته المكثّفة النابضة، وسطوره الموحية الوامضة التى تخللت الكتاب وجعلت كثيرا من مقاطعه ترتقى إلى مقام الشعر الرفيع.

نقلا عن جريدة القاهرة

موضوعات متعلقة..

أشرف العشماوى يكتب: تجربة الميلاد فى "ابنى يعلمنى"