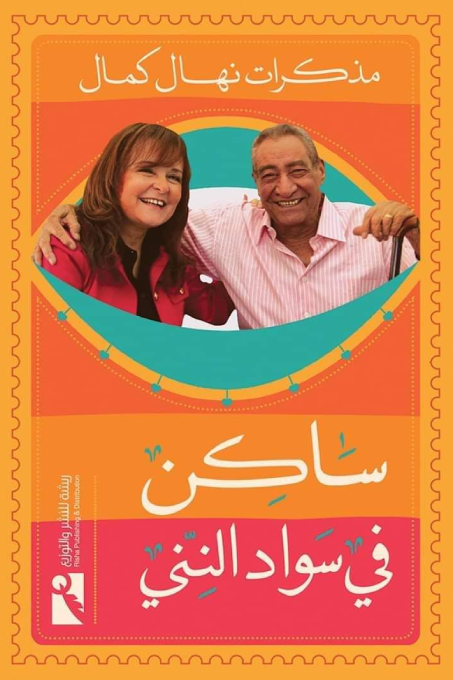

تمر اليوم ذكرى رحيل الشاعر العربي الكبير عبد الرحمن الأبنودي، الذي توفي يوم 21 أبريل من سنة 2015، وقد مثلت الإعلامية الكبير نهال كمال جزءا أساسيا في حياة الأبنودي، فهي زوجته وأم ابنتيه آية ونور، كما أنها شريكة حياته التي حملت على عاتقها مهمة حمل سيرة عبد الرحمن الأبنودي بعد رحيله، لكن كيف كان اللقاء الأول بينهما، هذا ما نعرفه من خلال كتابها "ساكن في سواد النني"، والذي تقول فيه تحت عنوان اللقاء الأول:

ذهبت على مضض إلى أمسية الأبنودى الأولى، حين دعتني ابنة خالتى إلى حضور أمسية شعرية لشاعر العامية عبد الرحمن الأبنودي، في المركز الثقافي الفرنسي بمدينة الإسكندرية، كنت حينذاك طالبة بالسنة الأولى بكلية التجارة جامعة الإسكندرية ترددت في قبول هذه الدعوة؛ لأنني كنت في تلك الفترة أنتمي بشدة إلى اللغة العربية الفصحى لحد التعصب، فقد كنت "عقادية المذهب" نسبة إلى الكاتب الكبير عباس محمود العقاد، وكنت مأخوذة بعبقرياته وكتاباته ومؤلفاته في شتى فروع المعرفة، ولكن في النهاية قبلت على مضض أن أذهب إلى تلك الأمسية خصوصًا أنني كنت أقرأ شعر العامية لصلاح جاهين وفؤاد حداد ولكن من منظور عقائدي، وهو أن العامية لا ترقى إلى مستوى الفصحى.

وأعتقد أن هناك سببًا آخر جعلني أذهب، وهو دافع الفضول لكي أرى شاعر العامية الذي أعرف اسمه من خلال أغنياته ذات الطابع الشعبي والتي لاقت نجاحًا كبيرًا في ذلك الوقت وكانت تستوقفني كلماته الجديدة على الأغنية، خصوصًا أغنيات محمد رشدي مثل «قمر اسكندراني» التي يقول فيها «في الغربة الدنيا توهة والناس مالهاش أسامي» أو «في إيديا المزامير وفي قلبي المسامير»، وكنت أتعجب من أن أغنية عاطفية فيها كلمة «المسامير»! وأيضًا أغنيات عبد الحليم الوطنية «عدى النهار»، و «أحلف بسماها وبترابها»، وأغنيته لمحمد حمام يا بيوت السويس» وأغنيات أخرى للفنانتين شادية وفايزة أحمد وغيرهما، والتي مثلت نقلة في عالم الأغنية.

والآن حينما أستحضر وأسترجع انطباعي الأول عن الشاعر الصعيدي الذي أصبح زوجي في ما بعد تعتريني دهشة شديدة؛ إذ كيف أن هذه البداية أدت إلى تلك النهاية ؟! ولكنها تصاريف القدر الذي أراد لهذه القصة أن تكتمل بكيفية تفوق كل تصور وخيال وحين وصلنا إلى قاعة الأمسية كانت مزدحمة عن آخرها، ولا يوجد موضع لقدم، وبصعوبة شديدة وجدنا مقعدين خاليين في آخر الصفوف، وقد استغربت لهذا الأمر. فقد كنت أرتاد الأمسيات الشعرية فقد كنت أرتاد الأمسيات الشعرية في الإسكندرية ولم تكن بها هذا الكم من البشر.

حين دخل الأبنودي إلى القاعة دخلها من الباب الخلفي، ولا أعلم لماذا؟ فكان عليه أن يعبرها من وسط الجمهور الجالس على الجانبين إلى أن يصل إلى المنصة التي سيلقي من عليها الشعر، وكل أذكره عن تلك الليلة أنه كان يرتدي قميصا أبيض بسيطا جدا وبنطلونا أسود، ولفت نظري أن شعره كان طويلا متروكا على سجيته دون تصفيف والسوالف طويلة كما كانت موضة تلك الفترة «موضة الهيبيز»، وهمست في أذن ابنة خالتي شكله غريب شوية ولا بيتهيألي ؟!»، فابتسمت وقالت: هو مختلف.

ساكن في سواد

وقلت في نفسي: فعلا هذا إحساسي، إنه ينتمي إلى عالم آخر غير عالمي، سواء في مظهره أو ملامحه شديدة المصرية أو سمار بشرته والتي كان يفتخر بها دائما ويقول إن سماره من سمار النيل، وإن ذوي البشرة السمراء هم المصريون الحقيقيون، أما البيض دائمًا ويقول إن سماره من سمار النيل، وإن ذوي البشرة السمراء هم المصريون الحقيقيون، أما البيض فدول المحتلين والأتراك والشركس والمماليك، وكنت أتهمه دائما بالعنصرية لصالح الشمر.

حين بدأ الأبنودي إلقاء الشعر، ورغم إحساسي بأنه من عالم آخر، أحسست بكلمة عبد الرحمن الشرقاوي في مسرحيته الشهيرة «الحسين ثائرا»، أن «الكلمة نور»، وتفتحت أمامي معان نبيلة شفافة رقيقة وأذهلتني البساطة المتناهية مع عمق المعاني في قصيدته «الخواجة لامبو مات في أسبانيا»، الذي كان شاعر مغني / يمشي والجيتار عشيقته / يلمسه / يملى ليل أسبانيا بفصوص الأماني والأغاني البرتقاني».

هذه القصيدة كانت نقطة تحول في حياتي وفي مفاهيمي الخاصة بالعامية والفصحى، ووجدتني أعيد النظر في نوعية الكتب التي كنت حريصة على قراءتها وانفتحت أمامي طاقة نور جديدة ولفت نظري أيضًا استخدام الأبنودي ليديه في التعبير، أو ما يطلق عليها الآن لغة الجسد، وكان بارعًا فيها، تضيف كثيرًا إلى أسلوبه المتفرد في الأداء ونظرات العينين التي لمحت فيهما حزنًا دفينا.