ننشر مقالة للشاعر والناقد شعبان يوسف يتناول فيها سيرة الكاتبة الراحلة مى زيادة (1886- 1941) وكيف تعرضت للإيذاء عن طريق العقل الذكورى المتغلغل فى العقلية العربية، فلم ير فيها الذين كتبوا عنها من قبل سوى امرأة مؤثرة فى الرجال وليست كاتبة ومبدعة ومفكرة.

مسلسل الاستبعاد:

لم تكن الكاتبة الاستثنائية مى زيادة، هى المرأة الأولى والأخيرة فى مسلسل الحذف والاستبعاد والتنكيل والتهميش والتسخيف والتقليل والهجوم والقتل، نعم، القتل الذى تتعرض له الكاتبات والشاعرات والمبدعات على مدى عقود عديدة فى القرن العشرين، القتل مع سبق الإصرار والترصد والتخطيط الفكرى والثقافى والبحثى والسياسى، وهذا التخطيط لم يأت من جهات رجعية أو متطرفة أو محافظة، فهذه الجهات معروفة ومرصودة فى توجهاتها ومراميها، هذه الجهات التى تسعى دوما لنفى المرأة بكل تجليّاتها الفنية والثقافية والفكرية فى الحياة العامة، واختصارها فى بضعة أمور منزلية بشكل محض، بل حبسها واعتبار جسدها ليس ملكا لها، بل اعتبروه مجالا للقيد والتضييق واللوائح والقوانين والتقاليد والفتاوى وتقرير الشرف وعدمه، والقائمة تطول فى سجل الحريات الممنوعة والمقموعة والمستبعدة للمرأة.

مى زيادة

مى زيادة

حذف الكاتبات من التاريخ المدون:

والذى يتصفّح الكتب والأبحاث الجادة والتى أثّرت بشكل واسع فى الذائقة العربية، وفى العقل الجمعى عموما، سنلاحظ هذا التجاهل المتعمد بقسوة، وترصد، وسوف أسوق كتابا واحدا من بين مئات الكتب المهمة ذات التأثير الواسع، وهو كتاب "زعماء الإصلاح فى القرن العشرين"، للدكتور أحمد أمين، وقد صدر الكتاب عام 1949، وكان الكتاب ينشره مؤلفه منجما فى مجلته "الثقافة" التى بدأت صدورها عام 1939، وكان أحمد أمين، رئيس تحريرها، وصاحب الامتياز الرسمى للمجلة، وأحمد أمين كان أحد أعلامنا فى الفكر والأدب والثقافة، وله سيرة جد عطرة ومدوية فى تلك المجالات، ويكفى كتبه عن ضحى الإسلام وفجر الإسلام وما شابه، وبما أنه كان أستاذا فى الجامعة، وكان رئيسا لتحرير إحدى أهم مجلتين فى مصر والعالم العربى، المجلة الأخرى كانت مجلة "الرسالة"، فإنه بكل تلك الاختصاصات كان يعرف كل شاردة وواردة فى الحياة الثقافية والفكرية والأدبية فى مصر والعالم العربى، ولا يعقل ألا يكون على معرفة بجهود نساء مثل هدى شعراوى ومى زيادة ومنيرة ثابت وعائشة التيمورية ونازلى فاضل وملك حفنى ناصف ونبوية موسى ولبيبة هاشم وأوليفيا عبد الشهيد ووردة اليازجى، وغيرهن من شاعرات وكاتبات ومصلحات، ورغم ذلك لم يأت أى ذكر لأى واحدة منهن، ولكن الكتاب جاء مدججا كله بكتّاب ومفكرين ومصلحين من طراز الشيخ محمد عبده وعبد الرحمن الكواكبى وجمال الدين الأفغانى ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم، وليس هذا نوعا من السهو أو النسيان للمرأة، لأن كل واحدة منهن كان لها حضور ثقافى أو فكرى أو اجتماعى مهيب، وهذا لا يعنى سوى التجاهل المتعمد، والإسقاط القصدى لكل واحدة منهن، وأنا لا أوجه اتهاما خاصا للدكتور أحمد أمين شخصيا، ولا لغيره من الباحثين الذين تصدوا لكتابة ورصد تاريخ الفكر والأدب والثقافة وتجاهلوا فيه وأسقطوا ذكر المرأة، ولكننى أعزو أن ذلك التجاهل جاء امتدادا لذلك المناخ الفكرى والثقافى المتطرف، الذى كان سائدا، وهو الذى كان يفرض نفسه بجدارة على الحياة الفكرية والثقافية والاجتماعية، وهو المسئول الأول عن تلك الحالة، وعن ذلك الخلل والقصور.

وسوف نجد هذه النزعة الذكورية الثقافية متفشية فى كتابات كثير من الأدباء والكتّاب والباحثين والمفكرين، خاصة الكبار منهم وذوى النفوذ، والذين يتعرضون للكتابة عن الكاتبات، فهذا عباس محمود العقاد يصدر كتابا تحت عنوان "شعراء مصر وبيئاتهم" عام 1937، وكتب عن الشعراء حفنى ناصف وعبدالله النديم وإسماعيل صبرى وحافظ إبراهيم وغيرهم، ولم يكتب عن شاعرة سوى عائشة التيمورية، ولذلك أسبابه الخاصة التى تتعلق بالأسرة وذيوع أسماء أدبية منها مثل محمد ومحمود الرائدين فى مجال الكتابة القصصية، ونفى العقاد فى مقاله إمكانية أن تكون المرأة شاعرة، حتى لو نالتا قسطا كبيرا من التعليم، ولكنه عزا مسألة الشعر لاستعدادات خاصة، تلك الاستعدادات النادرة عند المرأة ".. فالمرأة قد تحسن كتابة القصص، وقد تحسن التمثيل، وقد تحسن الرقص الفنى من ضروب الفنون الجميلة، ولكنها لا تحسن الشعر ولما يشتمل تاريخ الدنيا كله بعد على شاعرة عظيمة، لأن الأنوثة - من حيث هى أنوثة - ليست معبرة عن عواطفها، ولا هى غلّابة تستولى على الشخصية الأخرى التى تقابلها، بل هى أدنى إلى كتمان العاطفة وإخفائها.."، وهذا غيض من فيض كان يكتبه العقاد ورفاقه فى ذلك الوقت وما بعده، ومازال الوضع حتى الآن مستمرا، ولكن بكميات واقية من المساحيق التى تجمّل ذلك الوضع المتدنى.

ثنائية العقل والجسد:

وعلى سبيل التمثيل والرقص الفنى الذى ذكره العقاد باستخفاف، كنت بصدد بحث عن كاتبات المسرح فى النصف الأول من القرن العشرين، وهنا أقصد المسرح الذى يجد طريقه إلى الخشبة والتنفيذ، وكانت المفاجأة مثيرة ومذهلة، إذ أننى لم أجد أى نصوص كتبتها امرأة، دعونا من مسرحية شعرية كتبتها نبوية موسى عام 1932 تحت عنوان "الفضيلة المضطهدة"، وبالطبع فهى مسرحية لم تسع نبوية إلى عرضها، وذلك لأنها لم تكتبها لهذا الغرض، فضلا عن مسرحيتين شبيهتين كتبتهما مى زيادة، المفاجأة لا تكمن فى انعدام أو ندرة كاتبات المسرح، بل أيضا هناك ندرة انعدام للمخرجات، أى أن مجال التأليف والإخراج كان قاصرا على الرجل، ولا مجال للمرأة إلا ما ندر، شخصيا لا توجد عندى أدلة لوجود مخرجات أو مؤلفات، ولكننى أترك الباب مفتوحا لمن يبحث عن ذلك، أما المجال الذى برعت فيه المرأة فهو التمثيل والرقص الفنى كما قال العقاد، أى أن أمر الهيمنة والإحاطة والتخطيط والتفكير وعرضه وتنفيذه وتشكيله على الخشبة، كان كل ذلك من اختصاص الرجال، ولكن التمثيل، أى تحريك الجسد وتقديمه كان من اختصاص الرجل، وبالتالى كانت هناك ثنائية حادة وبشعة، وهى ثنائية التفكير المقصور على الرجال، والجسد المقصور على النساء، كما أن ذلك الجسد يخضع دائما لهيمنة خارج سلطة صاحبه، والأدهى من ذلك سوف نلاحظ أن غالبية الإعلانات التى كانت تنشر عن مسرحيات ذلك الزمان، وربما الأزمنة التى تلت، تعرض بطريقة تنطوى على الإثارة من خلال جسد المرأة، تلك الإثارة التى تجذب المشاهدين، وهذا لا يعنى سوى تسليع جسد المرأة، وتحويله إلى بضاعة تباع وتشترى، بعيدا عن الفن والإبداع.

حضور مكثف فى تابينها

حضور مكثف فى تابينها

مى ظاهرة ثقافية وفكرية:

أعتقد أن قصة حياة مى زيادة، وتاريخها الشخصى، هو أكثر المعلومات المتداولة، وللأسف فمعظم من تناولوا مى زيادة بالبحث والكتابة، تناولوها من زوايا شخصية، وأفرطوا فى سرد وقائع خاصة لا تشير بشكل حاسم إلى ريادتها الفكرية والأدبية، ولكنهم تحولوا إلى محللين نفسيين وبيولوجيين بامتياز، ووصموها بالجنون والاكتئاب المزمن، والأسماء التى قالت هذا الكلام جد مخيفة، وعلى رأسهم المفكر سلامة موسى، وهو من الأوائل الذين قدموها عام 1924 فى كتابها "بين المد والجزر"، وقال فى مقدمته "..وإنه لمن أوضح البراهين على صحة نهضتنا أن تجد آنسة مسيحية مثل مثل مى تدافع عن العرب واللغة العربية كما يرى القارئ فى إحدى مقالات هذا الكتاب.."، "إننا نغبطها جميعا لذكائها وسعة ثقافتها ونود أن نجد عددا كبيرا من فتيات سوريا ومصر يقتفين أثرها فى خدمة الحياة القومية العربية والعمل على رقيها ورفعها".

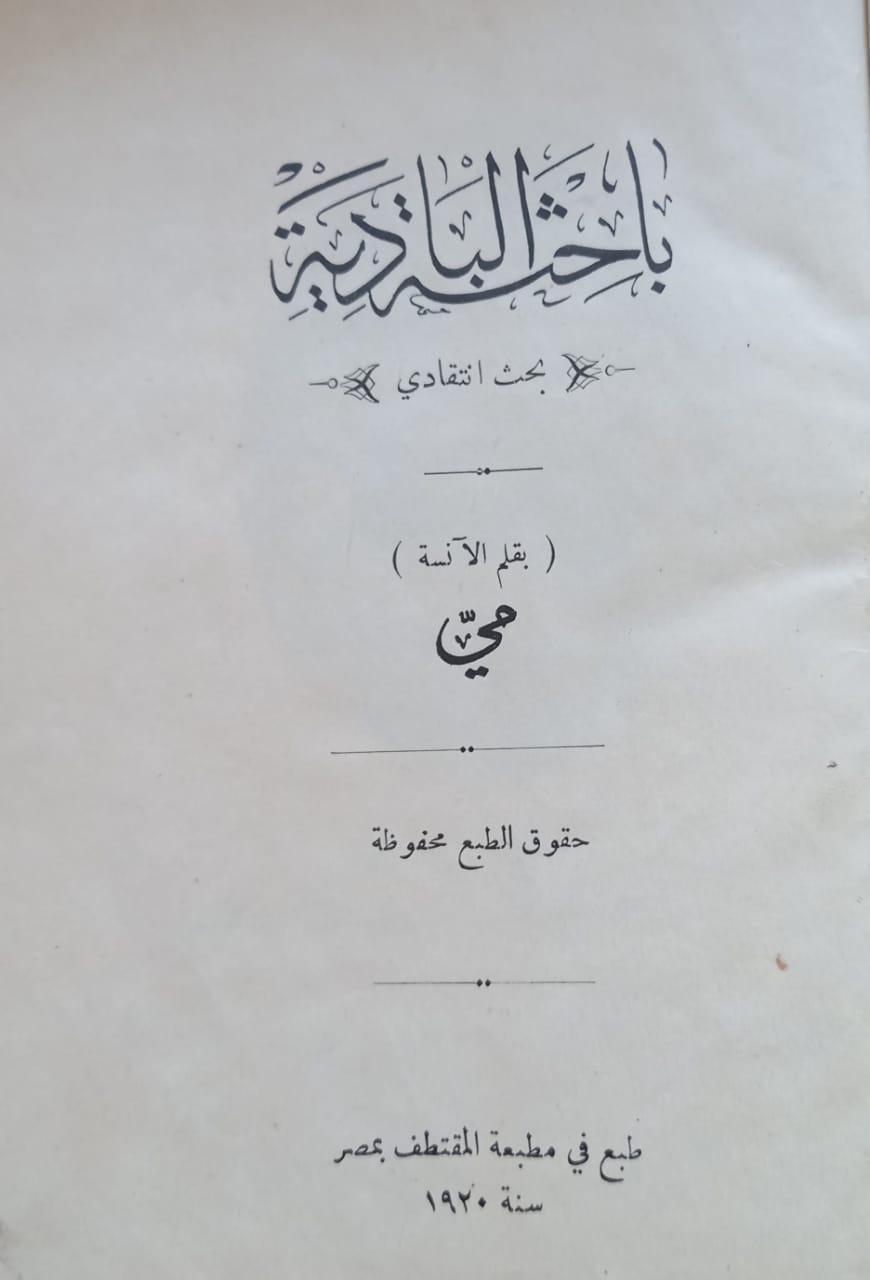

وقبل أن تصدر مى هذا الكتاب، كانت قد أصدرت بعض مطبوعات أخرى، وكان من أهمها كتابها عن باحثة البادية، ملك حفنى ناصف، وصدر هذا الكتاب عام 1920، وكان هذا الكتاب تنشره مجلة المقتطف منجما، وعند صدوره كتب له مقدمة يعقوب صروف رئيس تحرير المجلة، تلك المقدمة التى حذفت عند نشر الكتاب مرة أخرى فى دار الهلال، وفنّد صروف الكتاب من أربع زوايا، الزاوية الأولى تخص الأسلوب، والثانية تخص الإحاطة بالموضوع المبحوث، والزاوية الثالثة، التحليل والتعليق على الموضوع محل البحث، أما الزاوية الرابعة فخصصها للغة، وأتى حديثه فى تلك الزوايا محللا وقارئا لها بشكل موضوعى، ونقتبس على سبيل المثال بعض ما أتى فى مقدمته عن اللغة: "..اللغة معربة خاصة بالكاتبة فى أسلوبها دالة على ذاتيتها، وكذا تكون لغات كبار الكتّاب، ويرى القارئ لأول وهلة أن الكاتبة خرجت عن مألوف كتابنا الأقدمين والمحدثين فى كثير من أنواع المجاز والتعابير كأن قريحتها الوقادة رقت بها فوق مألوف العادات وعقلها المبتكر حلق بها فى سماء الخيال، شأن كل نابغة فى عصره فإنه يكثر الابتكار ويكره التقليد".

ويعد ّهذا الكتاب من الكتب الرائدة فى مجال النقد النسوى، وانتصرت فيه الكاتبة لقضية المرأة على المستوى الاجتماعى والفكرى والأدبى، وكان هذا الكتاب أول بحث انتقادى عن باحثة البادية، وكذلك أول كتاب يرصد ملامح خاصة لكتابة المرأة، رغم أن هناك تراجعا عن ذلك فى ظل الهيمنة الذكورية الواضحة، وكان هذا الكتاب ثالث كتابين آخرين، الأول عن الشاعرة عائشة التيمورية، والثانى عن الشاعرة اللبنانية وردة اليازجى، وللأسف عندما تناول الكتّاب والباحثون الذين كانوا يهرولون إلى مجلس مى فى صالونها، لم يذكر واحد منهم هذه الكتب بالفحص والتحليل إلا على سبيل الإشارة فقط.

هدى شعراوى تلقى كلمة فى تأبين مى

هدى شعراوى تلقى كلمة فى تأبين مى

ورغم أن عباس محمود العقاد كتب قصيدة فى تأبينها، وكان عنوانها "آه من هذا التراب"، جاء فيها:

"سائلوا النخبة من رهط الندى

أين مى؟ هل علمتم أين مى؟

الحديث الحلو واللحن الشجى

غصص ماهان منها لا يهون

وجراحات، ويأس، وعذاب"

إلا أنه كتب مقالا عنوانه "رجال حول مى"، لم يتحدث فيه إلا عن دعابات شبلى شميل، وعشقه لمى زيادة، ومشاكساته للأدباء، ومحاولاته لعقابهن لعقلياتهم الرجعية، وحكى العقاد عن اشتباكات رواد الصالون، لكنه لم يعرض لأى من الموضوعات التى كانت مى تطرحها بشكل عميق، كما كان يقول البعض عن تلك المحاورات، وبالتالى لم ينصفها العقاد فكريا وثقافيا وأدبيا، وعندما كان أحدهم يقول له بأنه تحدث عنها فى روايته "سارة"، كنت ألاحظ بهجته فى ردوده، كأنه كان لا يريد إلا أن يقول: مى حبيبته، رغم أن علاقتهما كانت علاقة عذرية.

وهنا أريد أن أنوّه عن الكتاب الذى كتبه الشاعر والصحفى كامل الشناوى "الذين أحبوا مى"، وهو كتاب شديد الخفة، لم يفعل سوى إرضاء ذائقة النمامين، وهو يقول فى مقدمته: "ما أكثر الذين كتبوا عن مى، ووضعوا بحوثا ودراسات، ولكن ما ظهر من هذه البحوث والدراسات، ربما رسم صورة مى الكاتبة المفكرة، ولم يرسم صورة مى الانسانة التى أحبت، وتعذبت، وتحصنت، واستشهدت بعفافها".

أخطاء وأكاذيب فتحى رضوان الفادحة:

ولا يسعنى إلا أن أقول بأن هذه الملاحظة خاطئة مائة فى المائة، حيث أن الحديث عن مى، كان معظمه عن مى الانسانة، والمرأة الجائعة جنسيا، والمرأة التى قتلها الحرمان، بعد أن أدى بها إلى الجنون، للدرجة التى قال عنها البعض بأنها غير طبيعية، والكثير من ساردى حياتها كانوا يخطئون فى أبسط المعلومات عنها، فما بالنا بتحليلها وقراءتها، من هؤلاء الأستاذ فتحى رضوان، الذى كتب مقالا طويلا ونشره فى كتابه "عصر ورجال" عام 1967، ورغم أن هذا عنوان الكتاب، إلا أن وجود مى فى الكتاب كان الاستثناء الوحيد، والمقال كله تقريبا عن حياة مى الشخصية، إذ كان الحديث عن حياتها الشخصية وعلاقاتها العاطفية وجنونها المزعوم وصوتها العذب، ونظراتها وحركاتها ولمساتها، وتوترها الجنسى وهيام الآخرين بها، هو البوابة الملكية لشغل الناس بها، أما الحديث عن توجهها الفكرى وإنجازها الثقافى ودورها الأدبى، فهذه أشياء صعبة وثقيلة الظل، وتحتاج إلى وقت غير متوفر، ومجهود خاص، وربما لا يجد قارئا جاهزا ينتظر الحكايات الطريفة والمسلية، حتى لو كانت كاذبة، أو خادشة لسيرة المحكى عنه أو عنها.

زعم فتحى رضوان أن مى زيادة كانت فى عام 1911 لم تبلغ العشرين من عمرها، إذ على حد زعمه أنها ولدت فى عام 1895، وهذا ما صرّح بها أيضا الكاتب والأديب طاهر الطناحى فى كتابه "أطياف من حياة مى"، رغم أن الكاتبين كانا على قرب منها كما كتبا فى كتابيهما، وهذا لا غبار عليه، لكن الخطأ الأعظم هو تاريخ الميلاد الخطأ، حيث أنها ولدت عام 1886، ولا أعتقد أن التحقق من تاريخ الميلاد الصحيح كان صعبا، ولكن الاستسهال والثقة الزائدة عن الحد، هما المسئولان عن تلك الأخطاء الفادحة فى معلومات تكاد تكون رياضية، فما بالنا بكمية التحليلات والفتاوى المزعومة فى تفسير شخصية مى والإمساك بمفاتيح وهمية لمعرفة أدق السمات الانسانية عندها، يكتب فتحى رضوان عن قصة حب بين لطفى السيد وبين مى: "..يرجع تاريخها إلى سنة 1911، فقد لقيها فى لبنان، فى فندق (بسول) ببيروت وسمعها تتحدث عن المرأة الشرقية، وتدافع عنها، فاستوقف سمعه هذا الدفاع، فسأل عنها، فعرف أنها مارى زيادة بنت الصحفى اللبنانى إلياس زيادة الذى كان يصدر جريدة المحروسة اليومية فى القاهرة، فنشأت بينهما علاقة، وكانت إذ ذاك دون العشرين من عمرها_إذ ولدت سنة 1895 وكان هو فى مرحلة الرجولة الناضجة_فقد ولد فى سنة 1872، وقد استمرت العلاقة بينهما كأقوى ما تكون_على الأقل من جانب لطفى السيد_ نحو عشر سنوات، تولى خلالها رعاية ذوقها الأدبى..".

هذا كلام يطلقه فتحى رضوان على عواهنه، بغض النظر عن اعتماده على الأستاذ طاهر الطناحى، والذى بدوره هو الذى ذكر تاريخ الميلاد خطأ، وهذا الخطأ ليس سهلا ولا يسيرا، ولكنه يضرب الحكاية والاستنتاجات منها بشكل عاصف، طالما أن الكاتب اعتبر عامل السن دليلا على شىء فى القصة، وطالما أن السن خطأ، فالقصة نفسها غير صحيحة أو غير واقعية، أو على الأقل ليست هكذا، ولكنه نوع من الافتراء والخيال المفرط الذى قتل ميّا فى حياتها، ويحاول قتلها أيضا فى رحيلها، وقد أصبحت وجبة ساخنة لكثير من الرجال يتسلون بها على موائد النميمة.

المدهش أن فتحى رضوان ذاته وهو يسترسل فى الكتابة يذكر تاريخا آخر بشكل واضح وصريح، وهذا يدلّ على أن ما يحكيه رضوان من نتاج الذاكرة، وليس من دقيق القول والتدقيق، هذا إن أحسنا النيّة، ولم نقل الترصد والاصطياد وإلى آخر ما يمكن ن يقال فى مثل هذه الأمور، ففى سياق حديث رضوان عن علاقة مى بجبران، وهذا حديث جاء مفعما باستنتاجات شخصية لا رابط بينها، ودعونا نتوقف عند مسألة التواريخ، فهو يقول: "..فقبل أن تنتهى سنة 1930، تكون حياة جبران قد انتهت، وتكون الوحشة المحيطة بمى قد زادت إحكاما، فقد فقدت أباها، ثم فقدت الصديق الحبيب، الذى لم نره، ثم فقدت شبابها، إذ كانت قد تجاوزت الخامسة والأربعين وهى بعد عزباء لم تتزوج، تواجه انحدارها من قمة الحياة إلى سفحها وحيدة، فوقعت فريسة حالة من المرض النفسى زادت مع الأيام..".

بعيدا عن التحليلات والاستنتاجات التى خرج بها فتحى رضوان عن الارتباط والانقطاع بين مى وجبران، وهذه الحكايات لم تكن إلا حياكة وخيال أدباء، وجدوا قصة مدهشة ملقاة على طرق الثقافة، فكتبوا عنها، وأفرطوا فى عمليات التخييل، وأمعنوا آلاتهم الحادة فى القصة، واستنطقوا مفرداتها بشكل متعسف، لكننى هنا أعلّق على الخطأ الفادح الذى يصل بفتحى رضوان بقول بأن حياة جبران كانت قد انتهت عام 1930، وهذا يناقض الحقيقة التى تعرفها كل المدونات، وهى أن جبران خليل جبران رحل فى أبريل عام 1931، أما الخطأ الآخر، وهو أن ميّا قد تجاوزت الخامسة والأربعين من عمرها عام 1930، ولو أجرينا عملية حسابية بسيطة، ستكون مى تبعا لهذه المعلومة من مواليد 1885 أو أكثر، وهذا أيضا يناقض الحقيقة، ويناقض ما ساقه الكاتب نفسه فى بداية بحثه، عندما قال أنها من مواليد 1895، وأنا لا أسوق عملية التدقيق فى التواريخ عبثا، أو كنوع من المبالغة، ولكن الكاتب نفسه يتخذ تلك التواريخ كأدلة قاطعة لتفسير ملل ونحل وحالات وسلوكيات ونفسيات ومواقف وغير ذلك.

عصر ورجال

عصر ورجال

ومن قبيل تلك الاستنتاجات أن الأستاذ فتحى رضوان، اعتبر أن الندوة كانت شبه مصيدة بشكل ما للرجال، فهى أى مى: "..تستثير عواطفهم، إذ تتلطف معهم، وتقترب وتبتعد من الواحد منهم بعد الآخر، وفى حضور الآخرين، فيكون لهذه اللعبة، لعبة الحب المستور، نشوة فى نفوس هؤلاء المحرومين من المرأة فى الصورة التى تمثلها (مى)، ويخرج كل منهم من الندوة، وهو أسعد حالا، وأطيب نفسا، ولعل بعضهم كان يخرج من هذه الندوة وهو يحسب أنه ظفر بأكثر مما ظفر سواه، وأنه بات أقرب ما يكون من عتبة الحب المنشود..".

هذا الحديث الذى يسوقه فتحى رضوان لا يشكّل من الناحية المبدأية أى ركن فى مباحث مى الأدبية والفكرية، ولو كانت هناك امرأة بهذه الطبائع التى "تستثير عواطفهم"، فلن تكون "مى" التى أبدعت كل ما أبدعته، وأتقنت تسع لغات، وكتبت بالإنجليزية والفرنسية فى مطلع حياتها، ولكنها انتصرت للعربية كاتبة وأديبة، ولكنها كانت تقرأ بتلك اللغات الأخرى، وكيف تكون امرأة بهذه الطبائع والخصال التى أوردها رضوان، منتجة ورائدة فى مجال النقد والأدب والفكر وأطلق عليها الباحثون فى زمانها "نابغة الشرق"، وهذا اللقب تستحقه "مى" بجدارة، لكن العنصر الذكورى السلطوى المتغلغل فى طبيعة ثقافتنا، هو الذى كان يستكثر هذه الانجازات على سيدة، فلا بد من هدمها وقتلها فى حياتها وفى رحيلها.

وللأسف جاءت معظم الكتابات والتحليلات والاستنتاجات على هذا المنوال، مما سنتعرض له لاحقا، لكشف الأكاذيب، ودحض الافتراءات لكاتبة وباحثة وأديبة من أنبغ من سيدات الشرق العربى، وتكرت تراثا مذهلا فى الأدب والفكر والثقافة والصحافة، ولكن الذين تعقبوها بقصد أو دون قصد، حاولوا طمس الصورة الحقيقية، لإنتاج صورة أخرى، أقرب إلى المجنونة والمكبوتة جنسيا، وهذه مقدمة لكتاب فى ذكرى رحيلها الثمانين، وقد اقتربت من الانتهاء منه.