"مولانا" عمل جيد، هكذا ببداية تقريرية يقينية صادمة، لا تصلح مطلقًا كمدخل موضوعى لمعالجة نقدية وقراءة بصرية لفيلم سينمائى، ولكنه حقيقة عمل جيد، ولاحظ أننى قلت "عمل" ولم أقل فيلمًا، هذا محور ثانٍ له أوانه، فبقدر ما أثاره الفيلم من جدل وحراك فى الساحات الفنية والسياسية والإعلامية والاجتماعية، يكتسب جودته كعمل، كفعل فى الزمان والمكان، وهذا لا يمنع أن فى فنيّته وسينمائيته كلامًا يمكن أن يُقال، ليُضاف إلى حالة ممتدة من القول صاحبت الفيلم منذ طرحه للعرض الجماهيرى فى مصر، وربما قبل هذا، إذ بدأت مع طرحه فى الإمارات خلال ديسمبر الماضى، وما يمكننا قوله، وما احتمله سياق الحوار حول الفيلم من مشاكسات وتداخلات خلال الفترة الماضية، كله يصبُّ فى كفّة جودة الفيلم وحيويته، إذ لا يمكننا إغفال المدخل الأول لأى طرح فنى ومعالجة سينمائية لفكرة إنسانية ما، وهى أنها اشتباك مع الزمان والمكان والوعى، فى هذا نجح "مولانا" فكان جيّدًا، وفى هذا تخفق أفلام ربما نراها مدهشة ومتجاوزة فنيًّا، فتفقد قدرًا من جودتها، هذا فى سياق الفعل، فماذا عن سياق الفن؟

.jpg)

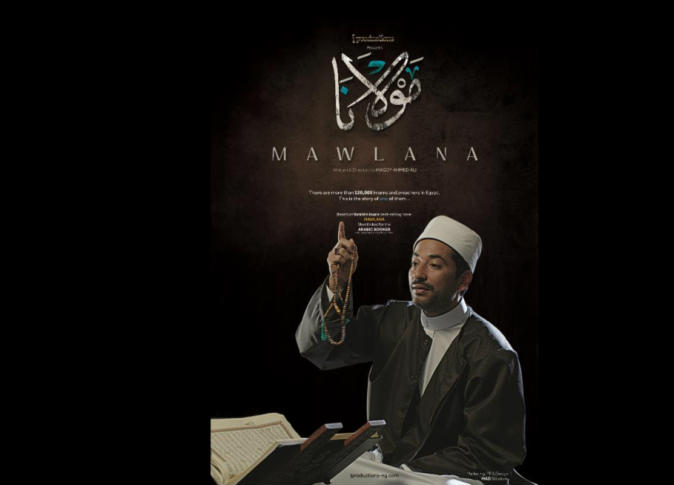

عمرو سعد فى ندوة اليوم السابع

رغم توفر أسس منهجية للتعاطى مع الفنون المختلفة، تظل النسبية حاكمًا فردًا ومهيمنًا على تنوع الرؤى واتساع التقييم وتقابل مستويات التلقى، المعيار الوحيد المتفق عليه أننا داخل حظيرة الفن، لا يمكنك، على الأقل فى تصورات نقدية ومنهجية حداثية، نفى صفة الفيلم عن أى شريط سينمائى، اختار التعبير بالصورة واتخذ من الشاشة الفضية لسانًا ومن العين أداة اتصال وتوصيل، نقرّ للمحتوى بمادته واسمه ثمّ نختلف، اختلاف الفرز والتقييم والنقد والقبول والرفض، لا اختلاف المصادرة، لهذا ليس مقبولاً أن ينسحب حكم القيمة الشخصى/ النسبى، على الشريط فى جوهره، لكل منّا حقيقته التى تخصه، كما للشيخ حاتم الشناوى حقيقته المنفصلة تمامًا عن إبراهيم عيسى ومجدى أحمد على وعمرو سعد نفسه، فى المستوى النظرى والمعيارى على الأقل، لهذا يتساوى الناقد الإله المصادر على العمل باعتبارات فنية، مع النائب أو الداعية أو السلفى أو الأخلاقى ذى النزعة الإلهية السلطوية، كلاهما يقتل العمل، ويترصد جانبًا من جوانب الحياة، وبالإقدام على اغتيال فيلم لا يمكن اعتبار أى منهم أمينًا على الحياة نفسها، من هنا كانت جودة الشريط الذى ينتصر للجدل فى وجه اليقين، للنسبية فى وجه الإطلاق، للمدنية فى وجه الصوت الدينى كهنوتى الطابع، وكان الاصطفاف إلى جانبه مفتاحًا مهمًّا وأوليًّا لنقده، النقد من مساحة الودّ والمحبة للشريط وصنّاعه، بما يقيم اختلاف الرؤى كتعارض عابر فى تصورات شخصية حول مسالك متنوعة لغاية عليا، أن ننتصر للحياة ويستمر إنتاج الجمال وتظل مادة العقل حيّة وفعّالة.

.jpg)

النجم عمرو سعد فى ندوة فيلم "مولانا"

مدخل إلى قلب "مولانا".. رهان التجربة ومحاولة الاغتيال

السينما رهان صعب، وربما ازدادت صعوبته إن انطلق من عتبة روائية، ويمكننا بتصور تبسيطى القول إن الأفلام المأخوذة عن روايات أدبية لم تكن الأفضل دائمًا، الأشرطة السينمائية الأكثر أهمية وجمالاً كانت نصوصًا ورقية مكتوبة مباشرة للكاميرا والشاشة، ربما لاعتبار مسحوب على اختلاف سيكولوجية القلم فى الحالتين، حتى وإن كان قلمًا واحدًا، الروائى مخلص لذاته وعالمه أكثر من إخلاصه للآخرين، يمارس سلطته الكاملة على النص وشخصياته، ولا يقبل، أو لا يفترض، احتمال وجود شراكة من أى نوع فى تشكيل عالمه الخاص، بينما كاتب السيناريو يقع على منطقة التماس بين الكتابة والرؤية، بين الكلمة والصورة، يخلع جانبًا من غطرسة الكاتب لصالح خيال المخرج، أو يفعلها بنَفَس روائى على نار إخراجية هادئة، لهذا يكون مشغولاً دائمًا بتحقيق النص الدرامى بصريًّا فى مخياله، ربما تنقلب الصورة تمامًا على يد المخرج، ولكنها تنقلب من صورة متخيَّلة، جميلة ومنطقية فى تصور ما، إلى صورة أخرى، جميلة ومنطقية فى تصور آخر، انتصار للون والضوء والحركة، ربما لا يعرفه كاتب الروايات، ولا يخلص له ولا يشغل نفسه به، ومن هنا كان تحدى "مولانا" الأول، تحدى مجدى أحمد على مع إبراهيم عيسى، ويبدو أن الأخير كسبه بضربة قاضية.

أفيش فيلم مولانا 2

الضربة التى كسب بها إبراهيم عيسى جولة التحدى مع مجدى أحمد على، فوق شريطهما المشترك، كانت أرحم وأخف وطأة من جولة أخرى، كان الفيلم على موعد معها منذ طرحه، جولة لا ترتبط بانتصار إبراهيم عيسى لمشروعه الفكرى والنقدى الذى حققه فى روايته، وتورط فيه مجدى أحمد على فى معالجته السينمائية لها، ارتباط الاختلاف على حجم التوفيق فى تحقيق الرواية سينمائيًّا، وقدر ما اقتنصه الشريط من بهجة الفن، كان الخلاف أكثر راديكالية، لا يحفل بالاشتباك مع الفيلم بمنطقه، يقتنص معطى رمزيًّا تورّط فيه إبراهيم ومجدى، رغم النحو الواقعى الذى يسير الفيلم فى أغلبه باتجاهه، لتعميمه واعتباره مدخلاً مناسبًا لأدلجة المعركة الفنية وتديينها، من هذا المدخل أصبح الشيخ حاتم محاولة دنيئة من علمانيين معادين للدين ورجاله، لاغتيال هذا الدين وهؤلاء الرجال، بالتأكيد هذا التصور يخص أصحابه فقط، والمفارقة أنهم لم يكونوا من المُعمّمين وحسب، القائمة اتّسعت وضمّت نوابًا وسياسيين، فى ارتداد إلى خطاب "أيديوسلطوى" إن جاز التعبير، كان حاضرًا بقوة قبل 25 يناير، الفترة التى تلعب الرواية والفيلم فيها، بتوقيع تقريبى لتفاصيل الشريط على الواقع، وكأننا أمام استعارة سياقية وزمانية يعيد خصوم الفيلم إنتاجها من داخله لاغتياله بمادته، بينما يقصد هو نكأ الجرح وتصفية صديده، وهذا بالطبع بتجاوز الرأى الفنى حتى الآن فى مدى توفيقه فى اصطياد هذه الغاية، ولكن فى النهاية تورط الفيلم فى خصومة غير شريفة، بعض شخوصه خرجوا من كادراته ليحرقوها، تمردوا على توثيق دراما ما قبل الثورة، سعيًا إلى إعادة إنتاجها الآن، والأسباب والمبررات تظل هى نفسها، من داخل الفيلم ستجد اتهام الصوفى بالتشيّع، اتهام الأزهرى بالاعتزال، وهى التهم نفسها التى استلفها معارضو "مولانا" لاتهام إبراهيم ومجدى وعمرو، وكل من مر على الشريط بها، ولن تعدَم فى هذا خطابًا تقليديًّا منهم: يشوّه صورة الأزهريين ورجال الدين، يشوّه الإسلام، يتهم سيدنا إبراهيم بالشكّ، ينتصر للمعتزلة على السلف، ينحاز للشيعة فى وجه السنة، يجهل الأحكام التكليفية فيذكر ثلاثا وينسى اثنين، يحابى المسيحيين فيقبل التنصير ويعارض الأسلمة، وافتح قوسًا لحصر ما يتواتر من اتهامات، مسحوبة بكاملها من شريط الفيلم، الذى يشتبك ويحاور ويكشف ويأخذ موقفًا، عبر شخوص ودراما وحوار ومسارات حياة، وإن اعتراها الوهن وخالطتها الملاحظات، أو اتخذ الفيلم منحى رمزيًّا فى مساحة منه، تورّط فيه الكاتب بشهوة القول وغريزة الصحفى كاشف الخفايا، والطموح لتوقيع نميمة الواقع بالصوت والصورة، ولكن هذا الملمح الرمزى لا يمكن اعتباره تعميمًا، لأنها فى حقيقتها رمزية معكوسة، ليست اختزالاً لقانون حاكم للواقع، يتم تجريده من زوائده وتوثيقه كسياق إنتاج مستمر وصيرورى لهذه المادة من الحوادث والشخصيات وميكانيزمات العمل، هو فى حقيقته تشفير لمادة الواقع وحبسها فى قالب توثيقى، لهذا فإنها ليست رمزية القانون العابر الذى يعيد إنتاج نفسه بين الدوال والمدلولات، ولكنها رمزية التشفير وثائقى الطابع، وهو ما لم يفهمه معارضو الفيلم على ما يبدو.

أفيش فيلم مولانا

زحام الحكايات وعشوائية التربيط.. محنة "مولانا" تبدأ من السيناريو

حساسية التعامل مع رواية أدبية ضخمة، مثل "مولانا"، التى تتجاوز 550 صفحة من القطع المتوسط، تحتاج كيمياء خاصة فى اختزال وتكثيف الأحداث والشخصيات، إبراهيم عيسى أنتج نصه السردى وفق نَفَس صحفى وتليفزيونى، ينحاز إلى كثافة العرض والتقديم، لا يرى غضاضة فى تنوع الموضوعات والمسارات وتجاورها فى سياق واحد، لهذا كانت الرواية الطويلة أقرب إلى حلقة "توك شو" ممتدة، تناقش ضيفًا واحدًا فى تفاصيل العالم، داخل تخصصه وخارجه، وعلى هامش الضيف والنقاش، يحضر شهود وقائعه وشخصيات مواقفه وحوادثه، تتتابع التقارير والمداخلات، فى سياقات ودروب شتّى، والحلقة بطبعها "توك شو"، تقبل الكلام وتقبل زخم العرض، وربما لهذه المعضلة كان التعامل مع الرواية فى إطار توقيعها فى وسيط آخر، يحتاج حساسية مرهفة ومقصًّا حصيفًا وقاسيًا، لديه بأس القص والحذف والتهذيب والإبقاء على الأساسى والأصيل فقط، وهو ما غاب عن قلم مجدى أحمد على، قبل أن يغيب عن عينيه لاحقًا.

عمرو سعد فى مشهد من فيلم مولانا

فى نصه السينمائى، انحاز مجدى أحمد على إلى رواية إبراهيم عيسى أكثر من انحيازه إلى شريطه البصرى، إلى منطق السينما وحساسية صراعها ومقتضيات إطلاق شخصياتها فى فضاء العمل، فحافظ على كل التفاصيل والتقارير والمداخلات التى حملتها حلقة "التوك شو" الروائية الطويلة لإبراهيم عيسى، وهو ما جعل الفيلم ساحة مصارعة واسعة لعشرات الشخصيات والأفكار، الملتقية فى قليل والمتقابلة فى كثير، وهو ما استوجب منه فى مرحلة لاحقة البحث عن روابط منطقية، استجاب فيها أيضًا لروابط إبراهيم عيسى التى قامت فى أغلبها على المصادفة أو التعسف أو العشوائية فى تربيط المسارات والخطوط الدرامية وعلاقات الشخصيات، من هنا ستجد السنة والشيعة والإلحاد والتنصير والشمولية السياسية والعقل والنقل والسلف والمعتزلة والدعاة الجدد وفقهاء السلطان وغسيل الأموال وسوق الفضائيات، وغير ذلك من الموضوعات، إلى جوار بعضها فى لوحة واحدة دون تنامٍ أو شرعنة فنية وحكائية، وستجد الصوفى الذى يتقاطع مع ابن الرئيس لأن أحد مريديه زامل ابن الرجل الكبير فى مصحة نفسية وأجبرته طاعة الولى على إفشاء السر، وسيتقاطع الفنان الشاب مع الداعية دون سبب ولا غاية إلا أن يكشف له المخطط الضخم المحبوك فى عمق دهاليز وكهوف الأجهزة الأمنية قرب نهاية الفيلم، وسيتقدم هذا الداعية فى الأساس بمصادفة عجيبة، حينما يصعد المنبر بديلاً عن الشيخ الرسمى الذى أصابته نوبة قىء قبل الخطبة مباشرة، وهى المصادفة التى تتلو مصادفة سابقة بأن يذهب شيخ الجامع، حاتم الشناوى، إلى مسجده قبل موعد صلاة الجمعة بدقائق، فيفاجأ بأن رئيس الوزراء والوزراء والمحافظ ضيوف على مسجده، هكذا بمنتهى المصادفة غير الواقعية، رغم أن اختيار ضربة البداية فى الـ"أفان تتر" ثم فى مشاهد الفوتو مونتاج المصحوبة بتتر العمل، كان اختيارا ذكيا لبداية منطقية واختزالية فى الآن ذاته، تفتح باب الدراما من أفضل نقاطها وأبسطها، ما يسمح باختزال قدر كبير من التأسيس البصرى والحياتى للشخصية الرئيسية فى مشاهد موجزة لا تمثل عبئا على إيقاع الفيلم، ولكن سريعًا ما ارتدّ الكاتب/ المخرج على عقبيه ونكص عن وعده، ليعمل بمنطق إبراهيم عيسى فى روايته، تتمدّد الخطوط وتنكمش، تظهر وتختفى، تتقابل وتتصارع، تشتعل وتنطفئ وتعلو وتخفت، دون منطق ولا قانون، وقد استمرأت الرواية وشريطها السينمائى هذه الحالة السهلة من صناعة شبكة لدراما مركزية، أو "بؤرية"، تنطلق كل خيوطها من الشخصية الأساسية، حاتم الشناوى/ عمرو سعد، وتعود إليه، وكان هذا الأمر فى ذاته رابطًا كافيًا حتى فى ظل كثافة الحكايات والشخوص والمسارات، ونسيانها أحيانًا أو توهان السيناريو نفسه فى زحامها، ولكن الرغبة فى صنع الأمثولة الرمزية، بطابعها الحكمى التربوى التعبوى، كان يقتضى أن يتعقد هذا العالم فى مسارات متشابكة من خيوط العنكبوت، أن يصعد الشيخ حاتم جبل الذروة الدرامية ثلاث مرات، أن ينجو من فخ الهواء، ومن فخ الجهاز الأمنى، وتتلاقى الخطوط كلها فى قبضة واحدة، حتى يمكن فضّها تمامًا وإقامة الحجة، بمعناها الثورى الراديكالى، بخطبة واحدة عاطفية للغاية فى آخر مشاهد الفيلم.

عمرو سعد فى مشهد من الفيلم

الجمال المعلق فى الهواء.. صنعة الصورة تنتصر على بلاغة المعنى

الشريط على مستوى عناصره البصرية كان جيدًا، هذه شهادة واجبة فى حق مناظر هند حيدر وصورة أحمد بشارى، ففى تنسيقها لديكور الفيلم انحازت "هند" إلى الاقتصاد فى التفاصيل وعدم الإغراق فيها، وإلى صنع صورة جميلة وبسيطة ومعبرة، فى فيلا الشيخ حاتم أو مكتبه أو منزل صهر ابن الرئيس أو ستوديو القناة الفضائية أو حتى فى حضرة المقام الصوفى ومنزل الشيخ مختار "المتصوف" وفرح الشابة المسيحية ريفى الطابع، لم تكن المناظر ملفتة أو أخاذة بدرجة تجعلها موتيفًا حاضرًا بنفسه، أو حتى مادة حوارية متضافرة مع عناصر الشريط الأخرى، تعمّق المعنى وتبنيه وتطوّره فى اتجاهات أعمق، عبر ترجمة جانب من دواخل الشخصيات وصراعاتها النفسية، أو وضع تفسيرات لسيكولوجيات العناصر البشرية المجاورة للعناصر البصرية، انحازت "هند" إلى تصور واقعى بسيط ومهندم، فصنعت مناظر مريحة ومعبرة ولا تخصم من جمال العمل.

عمرو سعد من فيلم مولانا

تعامل أحمد بشارى "شيكو" مع العناصر والتفاصيل البصرية التى صاغتها هند حيدر، ومع العناصر البشرية، ومع رؤية مجدى أحمد على، كان تعاملاً توفيقيًّا إلى درجة بعيدة، اجتهد لصنع صورة جميلة وجيدة ومعبّرة قدر ما سمحت به رؤية المخرج، التى سيطرت كثيرًا وبتعسف فى أحيان عديدة على حركة الكاميرا، وربما على نمط إضاءة الصورة وحجم ما تحمله من طاقة دلالية مضافة لعناصر الشريط الأخرى، المحصلة أن الصورة كانت جميلة و"شيك" ومتزنة ومضيئة بشكل جيد لم يغب عنه التعبير فى أحيان كثيرة، ولكنها لم تشتبك مع صراع الفيلم وحالات شخوصه، الحركة محدودة ومحافظة للغاية، اللقطات القريبة مسيطرة على أغلب الشريط، "الفوكس" بطل دائم فى كل المشاهد، وانتقالات الكاميرا البطيئة، على الأقل فى النصف الأول من الفيلم، كانت متحفظة ووئيدة وكسولاً، وكأنها تأتى لكسر الحرج وجبر الخاطر، لا للحفر البصرى فى المعنى، البطولة كانت للكلام، كما يليق بأى حلقة "توك شو"، وخلفه توارت الصورة بكل ما يمكن أن تتيحه من فتوحات وإضاءات، ووفق هذا المنطق الحاكم، اجتهد أحمد بشارى، واجتهدت هند حيدر، ولكنه كان اجتهادًا فرديًّا، ليس ضمن منظومة واضحة لتوظيفه، فكان جمالاً معلّقًا فى الهواء.

أحمد راتب من فيلم مولانا

الشريط المثقل بالتفاصيل.. ترهل المونتاج وصراع الموسيقى "المحايد"

رهان أحمد بشارى فى صورته، ربما ساعده على العبور بكادراته خفيفًا وغير متورط فى ضوضاء التفاصيل التى غاص فيها العمل، لم تكن الصورة مزعجة رغم ما شاب العمل من جلبة وأصوات ومسارات وصور متداخلة، ولكن مناورته فى إطار المسموح به، أو فى إطار رؤية وخيال مجدى أحمد على للفيلم، لم توفر للمونتيرة سلافة نور الدين فرصة للمناورة، مستوى التوتر والتباين فى الصورة، والهارمونى فى إيقاعها البصرى واللونى وعلى مستوى التكوينات واتزانها، لم يتح للمقص فرصة كبيرة لتوظيف حركة الكاميرا ومناورتها للشخصيات، فى إطار إعادة تركيب الفيلم وبناء معطياته الدرامية والجمالية، فجاءت انتقالات المشاهد فى أغلبها رتيبة وعادية ومتوقعة، حتى حينما يراهن البصرى والدرامى على التشويق، وجاء إيقاع الفيلم فى مجمله مترهّلاً، رغم كثافة حكاياته وشخوصه وتبدلاته البصرية الكبيرة، التى تكفى لصنع عدّة شرائط وليس شريطا واحدًا، وهى المعادلة الغربية التى يمثل التورط فيها جرس إنذار ومفاجأة وصدمة، فأن تتكئ على ثراء حكائى وبصرى وبشرى ودرامى، بغضّ النظر عن مدى التوفيق فى توظيفه ضمن سياق عام دافع لحركة الشريط بأكلمه، ثمّ تتورط فى الترهل والرتابة، ويسقط منك الشريط ليحبو على آلية العرض وعلى شاشة السينما، فنحن أمام مشكلة كبيرة، ربما تتعلق فى جانب بأحمد بشارى ونجاته بصورته فقط فى وحداته الأولية المفردة، وربما تتعلق بسلافة نور الدين ومقصّها، وربما تتعلق بالأداء التمثيلى فى مناطق عديدة من الفيلم، ولكنها لا شكّ تتعلق وسط كل هذه الاحتمالات، وفى وقت واحد، بمجدى أحمد على، كاتبًا ومخرجًا.

فى الجانب الموازى والمساوق لشريط الصورة، لم يكن شريط الصوت استثناء من المشكلات نفسها، كان حلاًّ فى أوقات كثيرة لانتقالات بصرية ودرامية لم تأخذ حقها من الولادة الطبيعية، ربما رغبة فى تعميق إحساس غير حقيقى بعضوية البناء العام للفيلم وحكايته وشخوصه، وربما لاختصار قدر من الترهل الذى أصاب إيقاع الفيلم وتكويناته البصرية فى أكثر من مساحة، ولكنه فى مجمله كان شريطًا مزدحمًا، الحوار جاء مخلصًا لإبراهيم عيسى أكثر من إخلاصه للشخصيات، أسقط كاتب الحوار مواقفه من العالم، ومن الشخصيات التى كتبها، وهو ينطق بلسانها، فجاء ابن الرئيس أقرب إلى زعيم العصابة، فى تناقض حاد بين سمت الشخصية ومشروعها ومنطوقها، وجاء الشيخ حاتم نفسه، البطل، ناعمًا وأفعوانيًّا ومرتبكًا على المستوى الداخلى، رغم الحفر الدائم للشريط البصرى والمسارات الدرامية المتداخلة لتأكيد حضوره المتنامى ورسوخه المتزايد فى قلب الصورة، وجاء الشيخ مختار "شيخ الطريقة الصوفية" حكيمًا محبًّا أقرب لصوت العقل من كونه شخصية بشرية من لحم ودم، وقس على هذا باقى الشخصيات مهما اختلفت قصصها وتنوعت مساراتها.

على مستوى الموسيقى، اجتهد عادل حقى فى صنع معادل سمعى جيد للفيلم، ولكنه كان مخلصًا لما اختاره الفيلم وأخلص له، أو بالأحرى اختاره كاتب الفيلم ومخرجه، فانحاز "حقى" إلى التوقيع المماثل تمامًا لخطوط الفيلم وصراعاته، لجوءا إلى السياق الأسهل فى توقيع الصورة موسيقيًّا، لتأتى الموسيقى كبطانة ناعمة من نفس قماشة الصراع، دون سعى إلى أن تكون عنصرًا مغايرًا، يتشبك مع نسيج العمل ويحاوره ويعارضه ويأخذ منه ويضيف إليه، ووفق هذا التصور البسيط، حضرت عشرات الموتيفات السمعية والتيمات والعناصر، صانعة ثراء مخادعًا، يشبه ثراء مسارات الدراما العديدة وضوضائية الطابع على شريط الصورة، فحضر صوت جرس الكنيسة متضافرًا مع جملة وترية شرقية ذات طابع صوفى، مع تيمات لموسيقى المدح والأناشيد، وصبّ كل هذا فى قالب حصرى تغلّفه جمل رشيقة، ممتزج أغلب الوقت، لا يشغل باله بجوهر الصراع قدر تمثيله لحالته، بإيقاع متراوح بين التوتر والامتداد، مع سعى جاد صنع حالة بولوفونية تشبه مستويات الصورة والدراما، وهو ما يمكن أن يصيب حالة من الراحة النفسية والقبول للموسيقى فى شكلها العام، ولكنه فى النهاية يقف بها عند حد التمثيل والتطريب، دون الاشتباك، ودون العمل فى مسار بناء موازٍ لعناصر الفيلم الأخرى.

مولانا بين المريد والمترصد.. شخصيات خفيفة وطاقات تمثيل مهدرة

التمثيل واحد من أبرز عناصر فيلم "مولانا" وأكثرها إثارة للجدل، فالفيلم احتفل بالحضور البشرى المكثّف، لكنه وضعه على الهامش، وبينما راهن على المحمول المنطوق، نسى أو تناسى الشفرة الحاملة له، الشخصيات فى مستواها البنائى والدلالى والحركى فى فضاء العمل، فاجتهد كل ممثل فى الإمساك بعناصر وتفاصيل شخصيته غير الموقّعة ورقيًّا، والتى لا تاريخ منظور لها، ولا مفاتيح كافية ضمن بنية العمل لاقتناص خيوطها وصياغة هذا التاريخ، لهذا حضرت أغلب الشخصيات كظلال وأشباح، رغم تعيّنها المادى والبصرى وحركتها وكلامها، إلا أنها لم تكتسب الحضور بمعناه الحقيقى الفاعل فى الشريط، جماليًّا ودلاليًّا وفى إطار ترقية الصراع والسير به، المسارات محسوبة ومخططة بشكل مسبق، والمصادفة تقود كل شىء، لا التأسيس المنطقى، ولا دوافع الشخصيات، فقط قد يلجأ المخرج أحيانًا إلى جملة بصرية عابرة، كتبرير مسبق لتحول لاحق يأتى بشكل مفاجئ وغير منطقى، ولكنها محاولة لحفظ ماء الوجه، هكذا حضرت ريهام حجاج فى مخيلة الشيخ حاتم/ عمرو سعد، خلال عودته من زفاف الفتاة القبطية، لملء مساحة وجوده مع سائقه فى السيارة، والإيهام بأن تأسيسا نفسيًّا يمكن أن تحمله هذه الجملة البصرية لرضوخ حاتم لاحقًا، بهالته وهيلمانه وتمسكه الدائم بصورته، أمام ابتزاز عاطفى من الفتاة فى مكتبه، بشكل ساذج وتسطيحى، وهكذا أيضًا يرمى جملة بصرية أخرى، بينما يخاطب الشيخ حاتم، الشاب حسن "صهر ابن الرئيس الذى أعلن تنصّره"، فى واحدة من حلقات برنامجه، يحمل "حسن" قائمة كتب ويخبئها فى خزانة بغرفتها، وفيها كتاب إسلامى تراثى، تتوقف أمامه الكاميرا ثانيتين، قبل أن يضعه فى الخزانة وينتهى المشهد، وكأنه يؤسس هنا للتحول اللاحق الغريب للغاية، بتورط حسن فى تفجير الكنيسة.

درة

"درّة" لم تكن موفقة فى شخصية "أميمة"، زوجة الشيخ حاتم، الدور مسطح ولا ملامح له، والأداء كان باهتًا وغير مدهش، بينما يبدو أنها أسّست لتاريخ لا نعلمه للشخصية، أو لا يتفق مع الظاهر منها على الشريط، أو اتفقت على هذا التاريخ مع المخارج، فجاءت فى أغلب مشاهدها منفعلة انفعالات مجانيًّا، غير مبنىّ على شىء، ولا يبنى فى اتجاه أى شىء، وهو الأمر نفسه الذى يمكن تعميمه على لطفى لبيب فى دور رجل الأعمال، وفتحى عبد الوهاب فى دور القسيس، وصبرى فواز فى دور رجل الأمن، وليلى عز العرب فى دور حماة ابن الرئيس، وإيمان العاصى فى دور فريدة زوجة ابن الرئيس، وعلاء حسنى فى دور "جلال" ابن الرئيس، وأحمد راتب فى دور الشيخ فتحى "فقيه السلطان" ورجل الدين التابع للأمن، وأحمد الشامى فى دور الممثل الشاب نادر، صديق الشيخ حاتم، الذى لا نعرف بداية صداقتهما ولا سببها ولا دورها، حتى يكشف قرب نهاية الفيلم حقيقة اللعبة الأمنية المستهدفة للشيخ حاتم، ويضع خيط النهاية فى يده، كل الشخصيات غير مؤسسة بشكل عميق، مسطّحة ولا أبعاد لها تقريبا، غير مبنية وفق رؤية حقيقة لدفع السرد بقوى تفاعله وصراعاته الداخلية، الشخصيات مسيّرة تمامًا، تحضر كأدوات، ومساحة مناورة الممثلين فيها شبه معدومة، لهذا جاء التمثيل فى جانبه الأكبر باهتًا وأُهدرت طاقات كبيرة أمام الكاميرا لصالح رؤى صغيرة وراءها.

صبرى فواز

نأتى إلى عمرو سعد، بطل الفيلم ورقيًّا وواقعيًّا، وهو ممثل جيّد وصاحب تاريخ متماسك ومتصاعد، رغم قصره زمنيًّا وأن قائمة أعماله غير متضخمة، ولكنه يثبت خطوة بعد أخرى أنه مجتهد، يجيد توظيف إمكاناته الجسدية والصوتية وملامح وجهه فى خدمة الشخصية، يقترب منها اقترابًا واعيًا وحكيمًا، لا يتورط فيها بشكل كامل، ولا ينفصل عنها ليصبح صورة فى مرآة، هو الشخصية تمامًا وكما يجب، ولكن يمكنك طوال الوقت أن تفصلهما وتقف فى المساحة الفاصلة بينهما لتقيم وتحكم، وفى تفاعله مع "مولانا" اجتهد عمرو سعد للغاية، فقبض على جوهر الشخصية التى اغتالها زحام الدراما، وكان متوازنًا فى ضبط انفعالاته وأدائه، ربما تورط أحيانًا فى التضخيم أو التبسيط، غلب عليه أحيانًا التقليد والأداء المونولوجى، استعار تفاصيل أداء تشبه أحمد زكى، أو تقترب من "لازمة" شخصية السادات، الواقعية أو الموقعة باسم أحمد زكى، فى اتكائها على الحروف وجرجرة الكلام بين فكيها وتحت أسنانها، ولكنه كان ممسكًا بخط واضح ومتنامٍ، أجاد تجسيد تحولات الشخصية، بين الضعف والقوة، المناورة والوضوح، البراجماتية والتمسك بالمبدأ، دون إحساس بالتناقض أو الافتعال، وصنع حالة من البهجة بأداء خفيف لبعض التفاصيل الكوميدية، بالإفيه أو الأداء، ليثبت فى نهاية الشريط الذى كان قاسمه الأعظم، والحاضر شبه الدائم فيه، أنه كان المجتهد الأكبر ويستحق أن يكون "مولانا"، خاصة بتقدير حجم ما عاناه مع السيناريو والرؤية الإخراجية المحققة لهذا السيناريو بصريًّا.

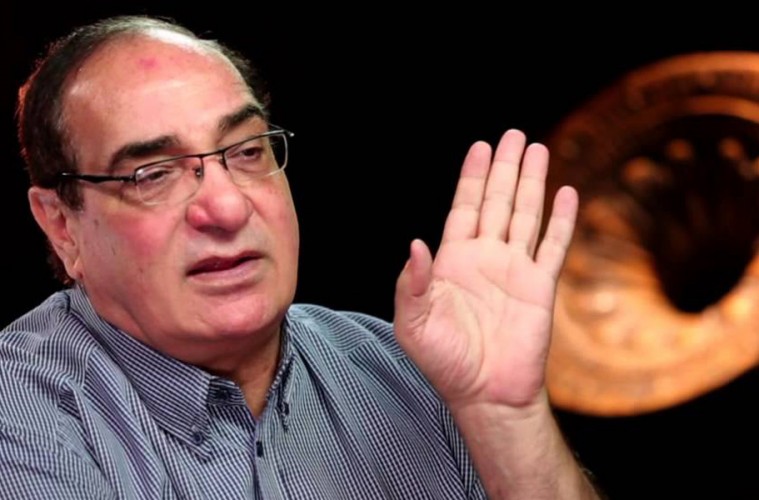

مجدى أحمد على

مجدى أحمد على.. الرغبة فى قول كل شىء "لا تقول شيئا"

رغم أن تجربة مجدى أحمد على فى التعاطى مع رواية أدبية وتحقيقها سينمائيًّا، تحمل عملاً آخر قبل "مولانا"، وللحقيقة كان "مجدى" موفقًا فيه بدرجة كبيرة، ربما لاعتبار يتعلق برواية "عصافير النيل" للكاتب الراحل إبراهيم أصلان، التى تصدى لها مجدى أحمد على كاتبًا ومخرجًا فى العام 2010، ونجح فى صناعة شريط جميل وشجىّ وشاعرى إلى درجة بعيدة، اتكاء على نصّ بالغ البساطة والعمق، لا يقترب من الخطابات الكبرى والأيديولوجية بأية صورة من الصور، حتى فى تفاصيله الدرامية الصغيرة التى تتحدث عن الاحتلال الإنجليزى لمصر وتقاطعه مع مصائر وحيوات بعض الشخوص، كان المجد للهامش، طوال الوقت كان المجد ليوميات الحياة وتفاصيلها الصغيرة، دون جلبة أو صخب، ولعل هذا السبب هو ما مكن مجدى أحمد على من تشعير نصه المكتوب والمرئى، السيناريو والفيلم، وتحويل العلامات البشرية المحايدة إلى علامات إنسانية حقيقية، عبر الرهان على لغة توصيل أكثر حساسية وعلى مستوى ناعم وميلودرامى للأداء التمثيلى، يحفز انفعالات الممثلين وينتصر لها بصريا، ولكن فى تجربة "مولانا" هرب الإيقاع من مجدى أحمد على، لم يعد فى مستوى لياقته السابقة فى عصافير النيل، ولا فى أى من أفلامه الخمسة السابقة على هذا الفيلم، بدءًا من "يا دنيا يا غرامى – 1996"، وحتى "عصافير النيل"، مرورًا بـ"البطل – 1998"، و"أسرار البنات – 2001"، و"خلطة فوزية – 2009"، وحتى فى مسلسلاته التليفزيونية: "فريسكا – 2004"، و"الحب موتًا – 2005" و"مملكة الجمل – 2010"، والأخير شاركه فيه عمرو سعد، بطل فيلمه الجديد، وكان مختلفًا تمامًا عن حضوره فى "مولانا"، رغم أن عمرو واحد من أبرز عناصر الفيلم الجديد، ولكن حشره فى سياق مزدحم وكولاجى كما فى فيلم "مولانا" خصم كثيرًا من فرصة للإدهاش، وكان يمتلك منها الكثير حال تنظيم وترشيد شهوة مجدى أحمد على فى قول كل شىء ومناقشة كل شىء.

ريهام حجاج فى مشهد من فيلم مولانا

فى "مولانا" بزمنه الدائر حول 120 دقيقة، استحضر مجدى أحمد على عشرات الشخصيات الناطقة والمشتبكة مع الخط العام للشيخ حاتم الشناوى، استحضر عشرات الموضوعات التى تتدافع لاهثة وكأنها وصية أخيرة لصاحب رأى على شفا الموت، لم يأخذ أى موضوع حقه من المعالجة العاقلة، الشخصيات نفسها حضرت على هامش الرهان الأول والأخير لدى مجدى أحمد على، رهان الاشتباك مع العالم بكل تفاصيله وحكاياته وناسه وأسئلته الوجودية وقضاياه الأزلية، 120 دقيقة اختار المخرج حكاية كل ما طالته يده فيها، فجاءت الشخصيات مسطحة فى غالبها، لا أبعاد ولا تأسيس حقيقى لها، لتبدو وكأنها مقتطعة من سياقها، أو أنها تتحرك فى فضاء مستشفى للمجانين، فمن أجل الانتصار للرسالة تمت التضحية بالمرسل، ومن أجل إعلاء القول خُسِفت الأرض بالقائل، فأسقط كاتب السيناريو/ المخرج، تواريخ الشخصيات ومساراتها ومراحل تطورها وقوانين علاقاتها وانفعالها، ولم يكتف بإسقاطها من البناء السردى وحسب، ولكنه أسقطها أيضًا من التأسيس "الميتانصّى"، من وعيه الخاص كاتبًا ومخرجًا، لتبدو الصورة الأخيرة وكأن الشخصيات لا حاكم لها ولا منطق، وهو ما أثار أسئلة عديدة حول تذبذب مواقف الشيخ حاتم، حول تحولات الشاب حسن/ أحمد مجدى "شقيق زوجة ابن الرئيس"، وانتقالاته الحادة والمفاجئة، من الإسلام إلى المسيحية ثمّ سريعًا - وفى انعطافة حادة وغير مفهومة - للتورط فى تفجير الكنيسة، وانفعال وحدّة زوجة الشيخ حاتم/ درّة، الدائمين وغير المفهومين، والحقيقة الوحيدة أن مجدى أحمد على أراد أن يقول كل شىء، وفى سبيل هذا قتل شخصياته جميعًا، قتل السرد والصورة والإيقاع والخط العام والرسالة الأساسية، وفى النهاية لم يقل شيئًا.

إبراهيم عيسى

بين الرواية والفيلم.. اختلف الوسيط والرابح "إبراهيم عيسى" وحده

خارج كل هذه التفاصيل، نقف أمام الرواية والشريط، عملان إبداعيان قاسمهما المشترك إبراهيم عيسى، أو مبدع واحد تحرك فى وسيطين فنيين، كان بمقدوره فى الرواية أن ينتصر لنفسه كما يحب لها، وفعل هذا، فكتب كل أفكاره وأغلب عناصر وتفاصيل مشروعه الفكرى، الذى يعرفه من يطالع رحلة إبراهيم من الصحافة للكتابة للإعلام التليفزيونى، صنع فى هذه الرواية، خلاف رواياته الأخرى التى تفاوتت مستوياتها ولكنها لم تكن زحامًا فى زحام كـ"مولانا"، كل ما يمكن أن تتصور أن إبراهيم عيسى يحب أن يفعله أو يقوله أو يجاهر به أو يطرحه، أسبغ على شخصية بطله "حاتم الشناوى" قدرًا كبيرًا من روحه ووعيه وتفضيلاته الشخصية، لهذا كان التأسيس العضوى والنفسى للشخصية ثريًّا فى الحقيقة ثراء شخصية "إبراهيم"، ولكنه متناقض وغير منطقى، بالعمامة والعباءة اللتين تغطيان جسدا خفيفا وروحا وثّابة وعقلاً علمانيًّا تنويريًّا فى جوهره ومادته الخام، وأمام كثافة الحضور الضخمة لإبراهيم عيسى بأفكاره وآرائه ومشروعه ومعاركه الصغيرة والكبيرة، الفكرية والاجتماعية والدينية والسياسية، دخل مجدى أحمد على فى رحاب "مولانا" وحضرته، مريدًا منبهرًا بالمولى، لا بصيرًا يُنتظر منه أن يُبصّر الناس، فدار فى فلك إبراهيم، أو حاتم، أو عمرو سعد، وبدورانه دار السيناريو ودارت الكاميرا ودار الإيقاع والرسالة والهدف، كلهم داروا فى فلك الشيخ، القطب، النموذج والمثال، داروا فى اتجاه واحد، فخصم الدوران من رصيد "مولانا" واحتمالات نجاحه الكبيرة وحظوظه الضخمة، ليخسر الجميع تقريبًا، فى مستوى الرهان الفنى الذى كان يمكن أن يصيب ما هو أكبر، خسروا وربح القطب الوحيد والبطل الحاضر دومًا أمام الكاميرا وخلفها، فى النص والشريط والشخصيات وخطوط الدراما، ربح الكاتب وأحرز هدفًا فى شباك المخرج والممثلين والفنيين والمشاهدين، إلى حد أنه يمكننا اختزال الفيلم بكل عطاياه وما أثاره من جلبة وصراعات، واختزال هذه القراءة الطويلة، فى عنوان واحد بسيط ومكثف، ولن نكون متجاوزين، فالحقيقة الأخيرة فى هذا الشريط، أن فى "مولانا.. إبراهيم عيسى يكسب".