«ربما ننفق كل العمر كى نثقب ثغرة ليمر النور للأجيال مرة»، هكذا كتب أمل دنقل فى قصيدته «حكاية المدينة الفضية»، معبرا عن حال الكثير من المقهورين خلف الجدران القاسية، والتى تحول بينهم وبين شروق الشمس، فيظلون ينقرون فيه حتى يثقبوه، فيمر منه النور، ورغم ما هو شائع من العدمية الشعرية لدى شاعر الرفض، ويقينه الذائع فى قصائده برداءة الواقع الذى يعيشه، لكنه يبدو فى هذه الأبيات مؤمنا بأن شيئا ما يحمله المستقبل، وأن رياح التغيير آتية لا محالة، وربما تنجح الأجيال الجديدة فيما فشلت فيه الأجيال السابقة.

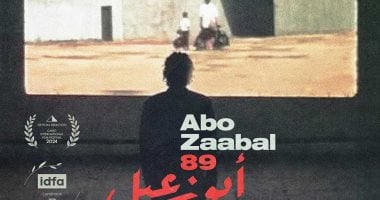

ومن هذا المنطلق يمكننا النظر إلى فيلم «أبو زعبل 89» للمخرج بسام مرتضى، الذى عرض ضمن مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وهو فيلم ينتمى إلى نوعية أفلام الديكودراما «Docu-Drama»، حيث القصص الواقعية التى يرويها أبطالها بأنفسهم فى إطار درامى/ حكائى، إلى جانب المواد الأرشيفية، والأدوات السينمائية المستخدمة فى الأفلام الروائية، وهو نوع تزول فيه الحدود بين الأفلام الروائية والوثائقية.

وفى هذا الفيلم يحاول بسام مرتضى نبش الماضى، وهدم الجدار على العديد من الأحداث التى كانت سببا فى الكثير من الوقائع السياسية، فى رؤية تتوافق مع نبوءة أمل دنقل فى قصيدته سالفة الذكر، حول الثقب الذى نقرته الأجيال السابقة، فمر منه النور للأجيال الجديدة التى حملت رياح التغيير، وقامت بثورة 25 يناير، مقدما سيرة اجتماعية وسياسية لمصر من ثمانينيات القرن الماضى وحتى الآن، من خلال تجربة ذاتية لمخرج الفيلم الذى اعتقل والده «محمود مرتضى» فى سجن أبو زعبل، على خلفية تضامنه مع اعتصام مصنع الحديد والصلب فى حلوان، لتكون هذه الواقعة نقطة فارقة فى حياة الاثنين.

يشتبك بسام مرتضى مع عقل المتلقى منذ البداية، فيدخله إلى الأحداث سريعا، بمشهد والدته التى تعد وجبة سمك من أجل إعطائها لوالده وزملائه المعتقلين من المنتمين لليسار المصرى فى سجن أبو زعبل، على خلفية الإضراب العمالى لشركة الحديد والصلب، ووجهت إليهم وقتها تهمة الانتماء إلى تنظيم شيوعى عمالى ثورى، واتبع ذلك بعرض لقطات أرشيفية لبعض الأحداث السياسية المهمة آنذاك مثل بدء هدم جدار برلين فى عام 1990، والغزو العراقى للكويت فى العام نفسه، وإنزال تمثال لينين من الميدان الأحمر فى موسكو عام 1991، وكأن هذا الحدث - اعتقال الأب - وهى النقطة الفارقة فى تاريخ أسرته، هو نفسه بداية تاريخ تراجع حركة اليسار المصرى، وكذلك بداية تفكك الاتحاد السوفيتى القطب اليسارى الأكبر، وبداية هيمنة الرأسمالية، واحتلال الولايات المتحدة مكانة الدولة العظمى الوحيدة، ومن ثم أصبح النموذج الأمريكى فى الاقتصاد والسياسة هو السائد فى طريقة الحياة بشكل عام.

فى «أبو زعبل 89» يستعيد بسام مرتضى ذكريات أسرته من لحظة الاعتقال مرورا بسفر والده خارج مصر لعدة سنوات، مرورا بلحظة التفكك الأسرى بعد انفصال والديه، محاولا إعادة تركيب الأجزاء المبعثرة من صورة الماضى، واضعا والده «محمود مرتضى» وأصدقاءه «رياض» و«صابر» و«الفنان سيد رجب» ووالداته الرحلة «فردوس بهنسى» أمام الكاميرا، ليتحدث كل منهم عن تجربته أثناء وبعد السجن ويستحضروا سنوات ربما عمدوا إلى إسقاطها من ذكرياتهم، ورغم ما تحمله سردية الفيلم من رقة وعذوبة أحيانا فى صياغاتها، لكنها جاءت مليئة بجلد الذات وتعريتها فى مواجهة القمع والخوف والموت الذى واجهه أبطال العمل، ورغم ما يبدو من ذاتية الحكايات الموجودة داخل الفيلم، لكن المخرج حاول تقديم رؤية شاملة لواقعه، دامجا فيها الذاتى بالعام، ورغم أن سردية «أبو زعبل 89» جاءت فى مجملها ذاتية أو أقرب إلى الانغلاق على الذات، لكنها انفتحت على الواقع المصرى، حيث استدعى المخرج أثناء تلك المرويات الشخصية لقطات أرشيفية للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى مصر، وبعض الأحداث السياسية المهمة مثل ثورة 25 يناير، وكأن بسام مرتضى يريد أن ينظر إلى العالم من خلال نفسه ومن واقع تجربة عائلته، وعلاقته بالأشياء، والقضايا والأفكار الكبرى.

ورغم تعدد الأصوات داخل الفيلم، لكن اللافت قيام المخرج بدور الراوى، الذى يحرك الأحداث، فيقدم الخط السردى ويحرك خيوطه كيفما يشاء، مختفيا تارة كى يفسح المجال أمام مروية أخرى لإحدى شخصيات العمل فى سرد حكايتها، ويظهر تارة أخرى كى يكمل سرديته الشخصية، لكن اللافت فى الكثير من مروية بسام هو تحريكه لسردية الفيلم عبر الأحلام، ليضفى لغة الحلم على السردية الكلاسيكية للعمل، ليمرر بعض الأحداث التى لم يسردها الأبطال، ورسم الكثير من التعقيدات النفسية التى عاشها، لكنها تنتهى دائما عند نهاية وجودية، وكأن جميع ما عاشه الشخوص كانت أحلاما وكوابيس حتى جاءت لحظة الحلم الأكبر باندلاع ثورة 25 يناير، ولحظة خروج المقموع فى وجه القامع، لحظة خروج النور الذى حاولت الأجيال السابقة اختراق الجدار من أجله.

وبعد أحاديث وأحداث طويلة وتفاصيل كثيرة طفت على سطح الشريط السينمائى بين الأب وابنه، يقفز سؤال مباغت على لسان الأب لابنه «أنت شايفنى إزاى»؟، ليعيد الاثنان معا تشكيل علاقتهما انطلاقا من نقطة جديدة بعيدا عن عذابات الماضى، وربما هى أيضا إعادة لتشكيل العلاقة بين جيلى الستينيات وأبنائه من جيل الثمانينيات، فالثانى يرى الأول جيل مهزوم استسلم إلى كل محاولات النظام لقمعه وإبعاده، بل و«تدجين» أصوات المعارضة البازرة فيها مثل المرشح «محمد مصطفى» الذى فاز بأصوات العمال فى حلوان، وبعدها انضم للحزب الوطنى، بينما الجيل الأول يرى أنه جيل المحاولات حتى وإن هزم فى الواقع، لكنهم لم يرضخوا يوما، ولم يستطع أحد أن يكسرهم رغم الهزيمة، انتصروا، حتى وإن لم ينتصروا على أرض الواقع، هم الجيل الذى زرع البذرة التى خرجت منها انطلاقة الثورة التى قام بها الجيل الثانى.

فى النهاية، قدم بسام مرتضى، سيرة اجتماعية وسياسية لمصر فى الأربعين عاما الأخيرة، من واقع واقعة ذاتية، كان أبطالها والده «محمود مرتضى» ووالدته «فردوس بهنسى»، لكنها معبرة عن الكثير من التغيرات السياسية والاجتماعية التى شهدتها البلاد، ومجسدة للكثير من الانقلابات السياسية المباغتة التى أصابت اليسار المصرى، ورغم ذاتية الأمر كما يظهر لكنه لم يكن منفصلا عن محيطه، فكان العمل فى خلاصته متكاملا، ثريا، حيويا وجذابا فى الشكل والمعنى وتكامل عناصره الفنية، ومعبرا عمن أراد صناع العمل إيصاله.

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة