الليبرالية الرثة انتهكت الإرادة الشعبية بـ7 سنوات فقط لـ«الوفد» طوال 3 عقود.. ودبابات الإنجليز أسقطت التجربة تماما فى حادثة 4 فبراير

يغلق الزمن دفاتره؛ لكن التاريخ لا يفعل. الأول أجلُه انقضاء الحوادث، والثانى يبدأ منها ويزدهر كلّما تباعدا. عندما تنتقل واقعة من عُهدة الحياة إلى ذمّة الذاكرة الجمعيّة، تنقطع صلتها بأصحابها لتُصبح مشاعًا قابلاً للفحص وتعدّد زوايا النظر. ما كان يُمارسه الأسلاف إيمانًا أو اضطرارًا، يُعاد إنتاجه بهيئة جديدة مع كل جيل. الحدث قد يكون أحاديًّا، على الأقل لمحدودية الوقت وانكشاف توازناته وأفكار فاعليه؛ أما قراءاته اللاحقة فلا يمكن إلا أن تكون مُتعدِّدة الوجوه؛ لأنها تخص القرّاء أوّلاً، ثم ظرفيّة كل لحظة وسياق وغايات تتشارك لإنتاج إحدى القراءات المُحتملة. بعيدًا من التمهيد النظرى الجاف؛ فإننا ونحن إزاء الموسم السنوى لذكرى 23 يوليو 1952، لا يُنتظَر أن تنحرف الأغلبية عن روتين المُقاربات الرعناء: فريق يقدح فى المناسبة ورموزها كأنها كانت شرًّا مُستطيرًا، وآخرون على عهد التنزيه المُطلق كأنه لا مأخذ أو مُلاحظة. نادرون جدًّا من يجتهدون فى التعاطى بعقلانية واتّزان؛ والمشكلة أن التصلُّب الأيديولوجى يحكم مواقف أغلب المتشاجرين، والأيديولوجيا كثيرًا ما تكون قتيلة الزمن وقاتلة التاريخ.

ينظر الخصوم لحركة يوليو بوصفها انحرافًا لمسار الدولة. لغويًّا لا خلاف على التوصيف لأنها شقّت طريقًا بديلة عن أُخرى قائمة؛ لكن اللغة ليست مُحايدة دائمًا. إذا كان الخط المُستقيم أقصر مسافة بين نقطتين؛ فلعلّ التحوّل عن الرحلة المُتعرّجة رجوعٌ للمسار القويم. والمعنى أن انعطافة يوليو ربما كانت خروجًا عن انحراف دُفِعَت إليه الدولة ومنظومة علاقاتها، ومن ثمّ فالأوقع لا أن تُحاكم بالقوانين التى تمرّدت عليها؛ إنما أن تُوضع على قدم المساواة مع ما قبلها، وبعدها نبحث عن مداخل جديدة لفضّ الاشتباك ومُحاكمة الحالين معًا. إدانة يوليو لا معنى لها إلا الانحياز للسابق عليها، بينما فى إثبات خلل القديم دليلُ براءةٍ للحركة، وما انبنت عليه أوّلاً، ثمّ تأسَّس عنها لاحقًا.

سردية الطعن فى 23 يوليو تُؤسِّس مشروعيّتها على أن تحرُّك الجيش أحبط تجربةً ليبرالية على طريق الاكتمال، وتلك رواية دعائية تحتاج مُعاودة النظر.. بحلول 1952 كانت مصر قد قضت 70 سنة تحت الاحتلال، شغلت مرحلة الديمقراطية الحزبية أقل من نصفها؛ لكنها كانت طقسًا شكلانيًّا أكثر من كونها تعدُّدية حقيقية ناضجة أو باتجاه النضج، حاز «الوفد» الأغلبية فى كل الاستحقاقات تقريبًا؛ ولم يحكم إلا نحو سبع سنوات، ووقّع معاهدة 1936 ثم اضطرّ لإلغائها بعد 15 سنة وتباعُد طموح الاستقلال. البداية التى رسمها دم ثُوّار 1919، أفضت لنزيف أفدح يُجاهر باحتكار الجغرافيا والتسلُّط على سياسيِّيها ومنظومة حُكمها؛ فكانت جريمة الإسماعيلية وحريق القاهرة، ولعلّهما من أسباب التعجيل بحركة الجيش؛ تأسيسًا على ما كان فيهما من استباحة الدولة وإهدار الكرامة الوطنية.

الرحلة التى يتباكى عليها ورثة الليبرالية الرثّة، كان من محطّاتها الفاقعة حصار دبابات الإنجليز لقصر عابدين. صحيح أن المشهد فى ظاهره بدا إنفاذًا لإرادة الشعب؛ بتشكيل حكومة تحوز رضاء الشارع، لكن الباعث لم يكن ديمقراطيًّا أو إنصافًا للأغلبية؛ بل أراد الاحتلال ترتيب المُستعمرة وسط أجواء الحرب العالمية، وتخفيض منسوب التوتّر وسدّ أبوابه المُحتملة، ومقاومة هوى المصريين الميّال ناحية دول المحور.

بعيدًا من رفض «النحاس» ثم قبوله؛ كان المشهد تعبيرًا عن سياق عظيم الاختلال، لا يُدار بموازين قواه وتفاعلاته الداخلية، بقدر ما يُقاد من خارجه. هنا تصبح «الرغبة الشعبية» لافتةً يرفعها السفير الإنجليزى على البنادق، وقد يستعيض عنها بتذخير دبّاباته وإطلاق النفير. أمام حالة الاستتباع الكاملة يُصبح الحديث عن إنضاج مُمارسة سياسية وطنية على أرضية دستورية بابًا من المُراهقة والتضليل المحض، ويكون أى بديل لكسر الطوق الخانق مقبولاً؛ طالما عجزت الطبقة السياسية عن إنتاج البدائل.

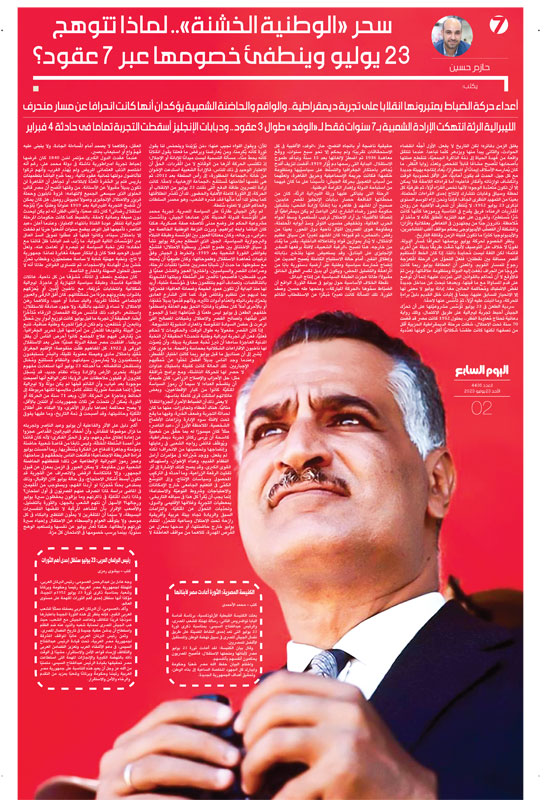

نقطة الخلاف الأساسية حول يوليو فى صفة الثورة. الواقع أن الضبّاط سمَّوها «الحركة المباركة»، ومنحها طه حسين وصف الثورة. تلك المسألة كانت تعبيرًا مُبكّرًا عن الاستقطاب القائم للآن، ويقول اللواء نجيب عنها: «مَن يُؤيّدنا ويتحمّس لنا يقول ثورة كأنه يُكرمنا، ومن يُعارضنا ويرفض ما فعلنا يقول انقلابًا كأنه يحطّ منّا». مسألة التسمية ليست ميدانًا للإدانة أو الإجلال؛ إذ تكتسب الحركة أثرها من الوقائع لا من المُفردات. الحقّ أن الاعتبار الوحيد فى ذلك للناس، فالإرادة الشعبية استدعت الإخوان من خانة «الجماعة المحظورة» إلى رأس السلطة بعد 2011، ثم هى نفسها أطاحتها لمُستنقع «الجماعة الإرهابية» لاحقًا. كانت إرادة المصريين طاقة الدفع التى نقلت 23 يوليو من الانقلاب أو الحركة، إلى الثورة كاملة الأهلية والحضور. لك أن تُفسّر انطلاقتها كما يحلو لك؛ أما مآلُها فقد فسّره الشعب، وهو مصدر السلطات والحاكم الذى لا تعلوه سُلطة.

لم يكن الجيش طارئًا على السياسة المصرية. تجربة محمد على المُؤسِّسة للدولة الحديثة كان عمادها الجيش، وتأسَّست مشروعية الحكم على وضعٍ مدنى تُلاصقه صفة عسكرية، هكذا كان الباشا وابنه إبراهيم. وبرزت النزعة الوطنية الخالصة مع «عرابى» ورجاله، وكان معتادًا العبور بين المؤسَّسة وطبقة النبلاء والبرجوازية السياسية. الجيل الذى اضطلع بحركة يوليو نشأ فى سياق الاختناق بين طموح التحرُّر وسطوة الاحتلال؛ فتشبُّع بفوائض الفورة الشعبية بعد 1919، وانخرط فى الجيش وفق ترتيبات مُعاهدة الاستقلال وطموحاتها، وكان طبيعيًّا أن يُحبَط مع سقوطها. ما حدث أن شبابًا مصريين عاشوا تقلُّبات المرحلة، وصراعات القصر والسياسيين، واختبروا العجز والفشل عمليًّا فى حرب فلسطين؛ فأصبحوا ناقمين على السُّلطة وبيئتها المشحونة بالتناقضات، وتصادف أنهم ينتظمون معًا فى مُؤسَّسة صُلبة، أُريد لها منذ البداية أن تكون عمود الخيمة وضمانة العافية؛ فتحرّكوا بما لديهم من تنظيمٍ وفائض قوة، كما كان الشارع العادى يتحرّك بفردانيته وانعدام أدوات تأثيره، ولأنهم قدّموا بديلاً مُقنعًا، أو بالأحرى أملاً كان مطلوبًا وغائبًا؛ التحق بهم العامّة واصطفُّوا خلفهم. الطعن فى يوليو ليس طعنًا فى ضُبّاطها؛ إنما فى الجموع التى تبنَّتها، ولصالح القصر والاحتلال وشبكات المصالح التى ترعرت فى حضن السيادة المنقوصة والمعارك النخبويّة المشبوهة.

إذا كان القصر مفعولاً به طوال الوقت، والحكومات لا تحكم فعليًّا، فعن أى تجربة ليبرالية وطنية نتحدث؟ الحقيقة أن النخبة المدنية العاجزة ساءها أن تبرز نُخبة عسكرية بديلة، وأن يُصوّت لها ناخبون الاقتراعات الشكلانية بحماسة واضحة. ما جرى كان يُشير إلى أن صناديق ما قبل يوليو ربما كانت اختيار المُضطر، وعندما وجد الناس بديلاً أفضل تخلَّوا عن مُمثّليهم الإجباريين. تلك الحالة كانت كفيلة باستيلاد عداوات لا حصر لها للحركة الناشئة، ومع برامج مُرافقة مثل: حل الأحزاب والإصلاح الزراعى، كان طبيعيًّا أن يتضخّم العداء؛ لا سيما أن رموز السياسة الملكيَّة كانوا من كبار الإقطاعيين، وبعض عائلاتهم امتلكت قرى كاملة بناسها.

لا يعنى ذلك أن الضباط الأحرار أنجزوا انتقالاً مثاليًّا. هناك أخطاء وتجاوزات، منها ما كان لحداثة التجربة وضعف الخبرة، وفيها ما يقع تحت لافتة سوء الإدارة ونزاعات الأطماع الشخصية. الملاحظة الأبرز أن «عبد الناصر» مثلاً كان ميسورًا له بما حقّق من شعبيةٍ كاسحة أن يُرسى ركائز تجربة ديمقراطية، ويُوظّف فائض رواجه الشعبى فى رعايتها وإنضاجها وتحصينها من الانحراف؛ لكنه لم يفعل، ووجد مُبرّراته فى مؤامرات أرامل النظام القديم، وعداء الإخوان، واستهداف القوى الكبرى. وقد يصح كذلك الإشارة إلى أثر تفتيت الرقعة الزراعية، وما أحدثه فى التركيب المحصولى وسياسات الإنتاج، وإلى التوسُّع الكمِّى فى التعليم الجامعى خارج الإمكانات والاحتياجات وشروط النوعيّة والاستدامة؛ إنما يجب أن يُقرأ كل هذا فى سياقه التاريخى، بمعطيات التجربة وغلافها الإقليمى والدولى، وتحدِّيات التحوُّل عن المَلَكيّة، والتزامات السبق والريادة تجاه بيئة عربية وأفريقية رازحة تحت الاحتلال وساعية للتحرُّر. انتقاد يوليو خارج حاضنتها، أو مدحها بمعزلٍ عن الفُرص المهدرة، كلاهما من مواقف العاطفة لا العقل، وكلاهما لا يصمد أمام المُساءلة الجادة، ولا ينبنى عليه فَهمٌ واعٍ أو استيعاب بصير.

عندما عقدت الدول الكبرى مؤتمر لندن 1840 كان غرضها إحباط تجربة امبراطورية ناشئة فى دولة محمد على، رغم أنه اختصم الذئب العثمانى المريض ولم يُهدّد الغرب، وأنهم تركوا للأناضول دولتها ثمانية عقود تالية. ربما خُدع الباشا بتطمينات باريس فلم يرَ الحُفرة المُعدَّة لابتلاعه، أو تجاهل أن القاهرة لن تكون بديلاً مقبولاً عن الآستانة. من وقتها اتَّضح أن مصر قالب الحلوى الذى سيسعى الجميع لالتهامه: غزوة نابليون وحملة فريزر والاحتلال الإنجليزى وصولاً لجيوش روميل. هل كان يمكن أن تُنضِجَ التجربة الليبرالية بعد 1919 عنوانًا وطنيًّا حرًّا يُتوّجه استقلال رِضائى؟ كان ذلك صعبًا، وأغلب الظن أنه لم يكن ليحدث دون صيغة وصائية لاحقة. بالضبط كما كانت حكومات المرحلة الليبرالية تنتظر عودة القناة بانتهاء الامتياز، وعندما أعلن «عبد الناصر» تأميمها قبل الموعد ببضع سنوات أشعلوا حربًا لم تخفت إلا باحتلال سيناء، وكانوا قبلها قد عطّلوا تمويل السدّ العالى عبر المؤسَّسات المالية الدولية. ما رُتِّب ضد الباشا ظلّ قائمًا مع أحفاده؛ لكن نخبة السياسة لم تبصره أو تعامت عنه، ولعل البديل الوحيد فعلا كان فى ابتكار صيغة مُغايرة تمامًا: جمهورية لا تاج، ونخبة مهنيّة شابة لا ساسة مصلحيّون، وخطاب تحرُّر خَشن بدل المُهادنة والاستجداء، ثم تتساوى الفواتير طالما أنه لا سبيل للحلول السهلة والمخارج الناعمة.

كان مجتمع «نصف فى المائة» مُشوّهًا من كل ناحية. عائلات إقطاعية فاسدة، وطبقة سياسية انتهازية أو عاجزة. ليبرالية شكلانية وانتخابات مُزيّفة، مع ناخبين أُمِّيين أو يُحرّكهم باشوات يعتبرونهم جزءًا من مُمتلكاتهم. كان أُفق الترقِّى والعبور الاجتماعى مُغلقًا تقريبًا، والبلد سادة أو عبيد، وكلاهما رهن الاحتلال. لا نساء فى المشهد بالكُلّية، ولا جهود صادقة للاستقلال، واستشعر «الوفد» ذلك فأسّس حركة القمصان الزرقاء مُتأخّرًا أيضًا. الحقيقة أن تجربة ما قبل يوليو كانت توزيع أدوارٍ بين مُحتلٍّ وتابعين أو مُنتفعين، ولم تكن تركيزًا لتجربة وطنية صافية، تنبع من البيئة وتقودها للتحرُّر من أمراضها قبل تحرير الجغرافيا. مَن يُفترض فيهم علاج المجتمع كانوا أحرص الناس أن يظل مريضًا.. افتقدت مصر صفة الدولة عمليًّا؛ حتى بعد الاستقلال الورقى فى 1922. كل المفاهيم ظلّت منقوصة: الإقليم الجغرافى مُقيّد باحتلال مادى وهيمنة معنوية ثقيلة، والبشر مُستبعَدون ومُستعبَدون ولا يُمارسون سيادتهم، والنظام مُستتبَع ومُختل وتستفحل تناقضاته. ما أحدثته 23 يوليو أنها استعادت مفهوم الدولة، بتحرير الأرض والإرادة وبناء نظام جديد، قد يُسجّل كثيرون أو قليلون ملاحظات على الرؤية؛ لكن الواقع أنها أصبحت موجودة بعد غياب، وأن القائم قبلها لم يكن دولة ولا ليبرالية بحقّ؛ إنما هندسة صُوريّة تتقلّد كامل ملابسها لكنها مربوطة إلى الحائط وعاجزة عن الحركة. الآن، وبعد 71 سنة من الحركة أو الثورة، يُمكن أن نتحدّث عن ثلاث جمهوريات، أو اثنتين بالأقل، لا يصح محاكمة إحداها بأوراق الأخرى، ولا البكاء على أطلال المَلَكيّة وحاشيتها، وقد أصبحت فى ذمة التاريخ، وما عليها يفوق ما لها.

أكبر دليل على الأثر والفاعلية أن يوليو وعبد الناصر وتجربته ما تزال موضوعًا للنقاش، وأن أحفاد الليبراليين القُدامى عجزوا عن إعادة إطلاق مشروعهم، ولو فى الحيِّز الفكرى؛ لأنه كان قائمًا على أعمدة السُّلطة المُختلّة، وليس نابعًا من قاعدة شعبية حاضنة ومؤمنة وجاهزة للدفاع عن الفكرة ومُنظّريها. ربما أحسنت يوليو قراءة الخريطة الاجتماعية؛ فأقنعت الناس بتحقُّقهم فى ساحتها، وعجز رموز الليبرالية الإقطاعية عن ذلك؛ فلفظتهم الحاضنة الشعبية دون مقاومة. لا يمكن العبور فى الزمن بمعزلٍ عن قبول الجمهور، وإلا فانتكاسة الرفض والانصراف عن التجربة قد تكون أبسط أشكال الاحتجاج، وفى حالة يوليو كان الإقبال، وذلك يستدعى بحثًا مُتجرِّدًا لو أردنا الفهم، ويستوجب من المُقيمين فى الماضى دراسة لماذا انصرف عنهم المصريّون فى أول امتحان؟ ولماذا ذابت المَلَكيّة فى ذاكرتهم وما يزالون يحفظون سيرة يوليو ورجالها؟ الأسهل أن نتهم الشعب بالجهل، والثورة بالتضليل، والأصعب الإقرار بأن المشاهد المُركّبة لا تفضّها التفسيرات البسيطة، لا سيّما أن المتقعّرين لا يملّون التنظير والبكاء فى كل موسم، ولا يتوقّف العوام والبسطاء عن الاحتفال وإحياء سيرة ثورتهم وأبطالها. هكذا تُعبّر يوليو عن نفسها وتستعيد الوهج سنويًّا، بينما يرسب خصومها فى الامتحان كلّ مرّة.